Gestaltung

Mit der Energiewende verbirgt sich hinter der sichtbaren Veränderung der Landschaften und Städte ein womöglich noch größerer unsichtbarer Prozess des Umlernens. Die als generell sicher geglaubten Lösungsansätze stellen sich nun als die eigentlichen Probleme heraus. Bestehende Theorien und Werkzeuge als auch Werte werden allmählich ausgewechselt. Hierarchien geraten ins Wanken. Oppositionen weichen sich auf. Der umweltschützende Aktivist wird zum ökologisch denkenden Ökonom. Der Experte wird Teil eines fachübergreifenden Teams. Ermöglicht werden neue Formen und Räume der Gemeinschaft und Kommunikation. Untrennbar nehmen wir bisher geglaubte technische Herausforderungen als soziale Chancen wahr. Alles bewegt sich.

Trotz dieser Unordnung sollten wir optimistisch gestimmt das neue Zeitalter betreten. Anstatt um Standorte und limitierte Rohstoffe zu ringen, ergründen wir fortan standortspezifisch die schier endlosen Möglichkeiten erneuerbarer Energien. Eine Welt der Vielfalt und Unterschiede entfaltet sich. Die Differenzen nehmen zu. Basierend auf einer Kommunikation nicht nur zwischen Menschen, sondern vor allem zwischen Mensch und Umwelt, verlangt diese Welt nach multiplen Übersetzern.

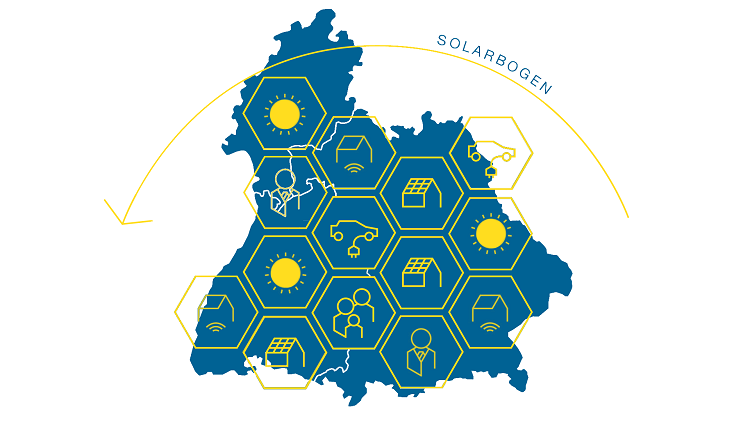

Beispiele für derartige Prozesse wurden unter dem Begriff der Energiewende frühzeitig in Deutschland mit dem Programm E‑Energy und dem hier eingegliederten Projekt moma sowie mit dem Programm SINTEG und dem zugehörigen, im Rahmen der Smart Grid-Plattform Baden-Württemberg initiierten Projekt C/sells gestaltet.

Inzwischen bestimmen zunehmend Länder im asiatischen Raum wie China oder die Vereinigten Arabischen Emirate (Grüne Wachstumsstrategie und Solarenergie in Dubai, Energieeffizienz mit Windtürmen in Dubai, nachhaltige Stadt Masdar City) die Geschwindigkeit der Gestaltungsprozesse unter dem englischen Begriff energy transition.

Notwendigkeit eines neuen Masterplans Die Randbedingungen haben sich grundlegend geändert Der Krieg in der Ukraine veränderte die Rahmenbedingungen zum Umbau des Energiesystems in Europa, aber insbesondere in Deutschland, in einer nie gekannten radikalen Weise. Die Gasbrücke in die nachhaltige Energiezukunft …

Notwendigkeit eines neuen Masterplans Read More »

Digitalisierung — Basis für Beteiligung und kommunale Energieinfrastruktur Ausgangslage und Zielstellungen Veränderungen Die Energiewende ist ein gesamtgesellschaftlicher Transformationsprozess, dessen Akzeptanz nur durch einen hohen Grad der Beteiligung aller gesellschaftlichen Akteure erreicht werden kann. Dafür steht der Titel dieses Artikels “Unsere …

Unsere Energie — kommunale und private Energiegemeinschaften Read More »

Ein Zwischenruf zum Kern der SINTEG-Schlussfolgerungen Statt Regulierung Chancen eröffnen und autonome Gestaltung ermöglichen Erste Aufgabe zur erfolgreichen Gestaltung des Wandels ist es, Begeisterung auszulösen und Bewusstsein für Chancen zu bilden, um Aktionen auszulösen, anstatt in Furcht vor der Zukunft …

SINTEG-Fachkongress Read More »

Recht auf informationelle und energetische Selbstbestimmung „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“ Albert Einstein Herausforderungen führen zu neuen Chancen Der Einsatz erneuerbarer Energie ist ein grundlegendes Mittel gegen den Klimawandel. Die Nutzung …

Energetische Selbstbestimmung Read More »

Für nachhaltiges Wachstum Politikwandel initiieren Statt Regulierung Chancen eröffnen und unabhängige Gestaltung ermöglichen Erste Aufgabe zur erfolgreichen Gestaltung des Wandels ist es, Begeisterung auszulösen und Bewusstsein für Chancen zu bilden, um Aktionen auszulösen, anstatt in Furcht vor der Zukunft zu …

Politikwandel initiieren Read More »

Mehr Beteiligung und Gestaltungsvielfaltermöglichen Denkanstoß zur politischen Willensbildung im Kampf gegen den Klimawandel Klimawandel, zunehmende Vernetzung und eine globalisierte Welt bringen neue Gefahren für die sichere Funktion der Stadt mit sich. Dies zeigen Cyber-Angriffe wie auch die aktuelle Corona-Krise. Die …

Beteiligung und Gestaltungsvielfalt Read More »

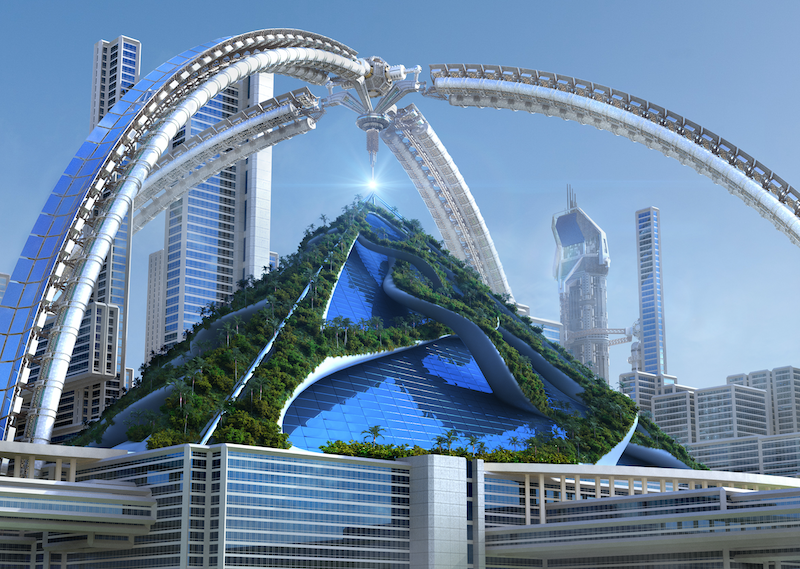

Neue Formen nachhaltiger Stadt- und Landentwicklung durch autonome Energiekonzepte Inspiration und Innovation sowie Übernahme der Gestaltungshoheit als Erfolgsgrundlage für die Mitwirkung der gesamten Gesellschaft bei der Transformation des Energiesystems Motivation Erneuerbare Energien bieten Chancen zur Energiegewinnung, Speicherung und Nutzung …

Städte und Landschaften der Zukunft Read More »

Inhaltsverzeichnis Hintergrund und Motivation einer C/sells-Arbeitsgruppe zum regulatorischen Rahmen Standardisierung beschleunigt Innovation und schafft Massenfähigkeit Glossar mit Begriffssystem zum zellulären Energiesystem als Grundlage von Beteiligung und Autonomie Zelluläre Architektur und Digitalisierung Use Case Methodik Schutzmethodik — Schutzbedürfnisse im Energiesystem Flexibilitätsbegriff …

Zelluläre Architektur und Digitalisierung Read More »

Gestaltungs-Forum der Postmoderne Konferenz „Zukunftsstadt 2019“ und Dena-Projekt „Urbane Energiewende“ „Kommunen müssen mit ihren vielfältigen Bottom-up-Prozessen für neue Formen der nachhaltigen Quartiers- und Stadtentwicklung lernfähig gemacht werden.“ „Städte spielen eine zentrale Rolle für Energiewende und Klimaschutz. Dies hat der Abschlussbericht …

Bauhaus 2.0 Read More »

Aufbruch zur Übernahme von Gestaltungshoheit Die Energiewende bietet sowohl Chancen für neues Wachstum als auch zur Neudefinition der Gestaltung von Gebäuden, Quartieren und regionalen Landschaften unter Einbeziehung von Autonomie und Autarkie als Gestaltungsmittel. Leider werden aktuell in der politischen Diskussion vorrangig …

Autonomie und Autarkie als Gestaltungsmittel Read More »

Chancen zum Gedeihen durch Inspiration und Innovation “Menschen leiden, Menschen sterben, unsere Ökosysteme brechen zusammen, wir stehen am Anfang eines Massensterbens”, sagte Klimaaktivistin Greta Thunberg auf dem Klimagipfel in New York. “Und alles, worüber ihr sprechen könnt, ist Geld.” Greta Thunberg …

Gedeihen durch Inspiration und Innovation Read More »

Gestaltungshoheit schafft Akzeptanz auf den Inseln der Zukunft Die Energiewende ist zuallererst eine große Chance lokaler und mitbestimmter Gestaltung der Lebens- und Arbeitswelten. Sie ermöglicht Beteiligung, wirtschaftliches Wachstum und neue Arbeitsplätze in den Regionen sowie eröffnet neue Räume für gesellschaftliches …

Gestaltungshoheit schafft Akzeptanz Read More »

Diskussion um Lebensdienlichkeit und Gestaltungshoheit Der in der letzten Kolumne genutzte Begriff „Lebensdienlichkeit“ löste die beabsichtigte Diskussion aus. Aufgrund der dabei verzeichneten Missverständnisse soll an dieser Stelle der Hintergrund des Begriffes noch einmal deutlicher dargestellt werden. Es wurde der Vorrang …

Lebensdienlichkeit und Gestaltungshoheit Read More »

Windturm in Dubai — Restauration zur Expo 2020. Im historischen Stadtteil entlang des Creeks wird der Windturm in Dubai für die Weltausstellung Expo 2020 wiedererrichtet. Er ist ein traditionelles Wahrzeichen der klassischen Architektur in der Region des Persischen Golfes und des Mittelmeerraumes. …

Windturm in Dubai Read More »

Andreas Kießling und Gunnar Hartmann erläutern in “Energie zyklisch denken”, wie man ein Energiesystem selbst gestalten kann. Die Energiewende ist in erster Linie ein großer und noch nie dagewesener Prozess der Umgestaltung. Allerdings verbirgt sich laut Andreas Kießling und Gunnar …

Energie zyklisch denken Read More »

Literaturempfehlungen: Zellulärer Automat und zelluläres Universum als Modell für zelluläres Energiesystem Eventuell ist die Gelegenheit zur Besinnung am Beginn des neuen Jahres 2019 geeignet, sich einen Überblick zur Literatur bezüglich zellulärer Ansätze und Modelle mit den Begriffen zellulärer Automat und …

Zellulärer Automat und zelluläres Energiesystem Read More »

Projekt Naturstromspeicher Gailberg Dezentralität, Partizipation und Flexibilität sowie Autonomie durch Sektorenkopplung – grundlegende Merkmale der Energiewende finden ihre Realisierung im Naturstromspeicher Gaildorf. Südlich von Schwäbisch Hall ragen bei Gaildorf auf einem Gebirgszug der Limpurger Berge vier Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe …

Naturstromspeicher Gaildorf Read More »

Gestaltung von Energielandschaften Die Frage, in welcher Weise der Gestaltung von Landschaften benötigte Energie in Form von Elektrizität und damit als Differenzen zwischen Orten der Erzeugung von Elektrizität und der Nutzung dieser Energie angeboten werden soll, stellt sich seit Beginn …

Quellen der Gestaltung Read More »

Das Energiesystem in Unordnung — Problem oder Chance — und was wir von der Entwicklung im World Wide Web lernen können Der US-Botschafter a.D. John Kornblum sagte 2002 auf dem Wirtschaftsgipfel des Economic Forum Deutschland „Die Weltordnung ist zur Zeit …

Das Energiesystem in Unordnung Read More »