Digitalisierung — Basis für Beteiligung und kommunale Energieinfrastruktur

Ausgangslage und Zielstellungen

Veränderungen

Die Energiewende ist ein gesamtgesellschaftlicher Transformationsprozess, dessen Akzeptanz nur durch einen hohen Grad der Beteiligung aller gesellschaftlichen Akteure erreicht werden kann. Dafür steht der Titel dieses Artikels “Unsere Energie — kommunale und private Energiegemeinschaften”.

Der Wandel zum erneuerbaren und dezentralen Energiesystem ermöglicht eigenverantwortlich gestaltete Energielösungen. Als Resultat dieser Veränderungen steigt aber auch die Komplexität der Systembeherrschung aufgrund

- schwankender Erzeugung von Elektrizität durch Wind und Sonne,

- Dezentralisierung von Energiegewinnung und Energiespeicherung,

- autonomer Gestaltung als Form der Beteiligung von Bürgern, Unternehmen, Städten und Gemeinden am Umbau des Energiesystems,

- Verknüpfung der Energiesektoren Elektrizität, Wärme und Kälte, Gas sowie Mobilität

- Digitalisierung und damit verbundene Angriffsgefahren auf die Energieinfrastruktur sowie

- neuer Gebäudefunktionen zur Energiegewinnung und Steigerung der Energieeffizienz.

Diese Komplexität stellt die Bundespolitik vor bisher nicht gekannte Herausforderungen, um die notwendigen Informationen für Entscheidungen zu verarbeiten. Aufgabe der Politik wird es deshalb zukünftig sein, vorrangig den Rahmen für die Gestaltung des Energiesystems durch alle Gruppen der Gesellschaft zu schaffen. Dabei sind bürokratische Regelungen spezifischer Lösungskonzepte oder von Marktverfahren zu vereinfachen.

Die technische Umsetzung von Energiegewinnung und Speicherung, die Verbindung von Elektrizitäts‑, Wärme- und Gasnetzen sowie Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung, zur Gebäudemodernisierung und zur Steigerung der Energieeffizienz verlagern sich zunehmend in Städte und Gemeinden.

Verbunden mit diesen Aufgaben ist die Notwendigkeit zur Digitalisierung der Energieinfrastruktur mit Messung und Steuerung der Energieangebote und Energieflüsse im Sektorenverbund als smarte Infrastrukturen. Dazu entstehen digitale Zwillinge von Energieinfrastrukturen.

Ziel und Aufgabenstellungen

Das Ziel zur Gestaltung energieeffizienter, klimaneutraler Städte und Gemeinden ist grundsätzlich klar. Zur Erreichung des Zieles gibt es aber verschiedene Wege zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung der Energieversorgung.

Mit der Privatisierungswelle in den 1990-er Jahren lernten die Kommunen, dass mit dem Verkauf kommunaler Infrastrukturen und der Stadtwerke autonome Handlungsfähigkeit verloren ging. Die zunehmenden Anstrengungen zur Re-Kommunalisierung korrigieren diese Auswirkungen. Die Gestaltung lokaler Energielösungen und deren Betrieb bringt neue Wertschöpfungsmöglichkeiten in die Ortschaften sowie zu Bürgern und Unternehmen.

Die lokale Gestaltung bei gleichzeitiger Integration in das Energieverbundsystem führten zum bildhaften Vergleich mit einem zellulärem Energiesystem, dem sogenannten Energieorganismus, als Verbund lokaler, regionaler und überregionaler Energiezellen.

Zunehmend gehen die politischen Vertreter im kommunalen Bereich den dezentralen Weg zur Gestaltung lokaler und regionaler Energielösungen zusammen mit der energetischen Gebäude- und Quartiersgestaltung. Dies schafft die Grundlage zur Beteiligung von Bürgern und Unternehmen als auch von Energiegemeinschaften unter dem Label „Unsere Energie – kommunale und private Energiegemeinschaften“. Die kommunale Infrastruktur schafft dazu den verbindenen und absichernden Rahmen. Daraus resultieren gleichzeitig neue Formen der kommunalen Wertschöpfung.

Dies führt zu folgenden Aufgaben der Kommunen:

- Erstellung kommunaler Energiekonzepte (für Gemeinde und Quartiere) sowie Beteiligung von Bürgern und Unternehmen in Bezug auf Gebäude, private Flächen und Gemeinschaften als Schlüssel zum Erfolg der Klima- und Energiewende

- Planung, Installation und Integration energietechnischer Infrastrukturen der Gemeinde sowie von Bürgern und Unternehmen in kommunaler Partnerschaft

- Datenaustausch und Energiemonitoring zwischen Energieanlagen der Gebäude, landwirtschaftlicher oder gewerblicher Flächen, der Wohnquartiere und der Gemeinde, um Energieeffizienz zu steigern sowie die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) der Versorgung in Notfällen (z.B. Pandemien, Lieferausfälle) und bei Katastrophen (Blackout) teilweise zu ermöglichen

- Zusammenarbeit mit Kommunikationsnetzbetreibern, um die Sicherheit der energietechnischen und informationstechnischen Infrastruktur sicherzustellen

Planung zellulärer Systeme und Dienstleistungen mit dezentralem Energiemanagement

Gestaltungsebenen

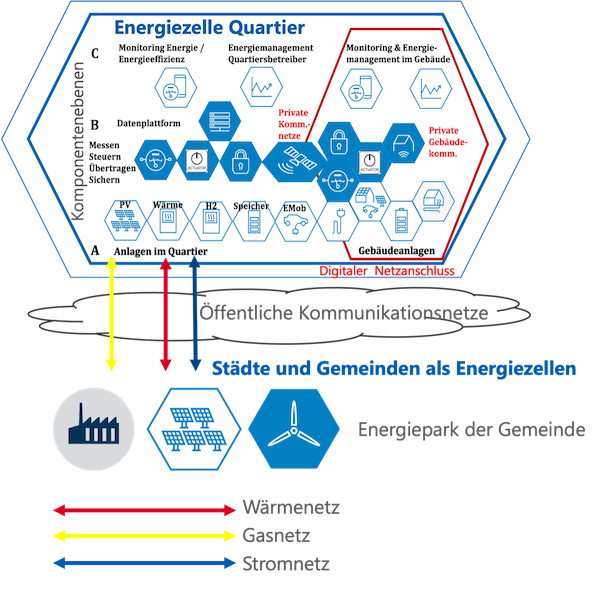

In Kommunen können drei Ebenen der Umsetzung lokaler Energielösungen unterschieden werden. Dabei wird mit dem Begriff Energiezellen ein bildlicher Vergleich für autonome, gleichzeitig verbundene sowie in größere Strukturen eingebundene Gemeindeteile genutzt.

Lösungen für autonome Energiezellen entstehen als kleinste Strukturen in Gebäuden. Darüber hinaus konzipieren Investoren und Gemeinschaften auf der zweiten Ebene gemeinsame Lösungen in Quartieren. Schlussendlich ist die integrierende Infrastruktur als Energiezelle einer Gemeinde als dritte Ebene in Wechselwirkung mit Gebäuden und Quartieren sowie der externen Umgebung zu entwickeln.

Das Konzept ermöglicht sowohl Gestaltungsautonomie durch Bürger und Unternehmen als auch die Einbindung in integrierende Infrastrukturen von Städten und Gemeinden.

Im Gebäude konzipiert der Betreiber oder Hauseigentümer Technik zur Energiegewinnung, Speicherung und Energienutzung gemeinsam für Strom, Wärme und Gas (in der Zukunft Wasserstoff). Mess- und Steuerungssysteme zusammen mit einem Energiemanagementsystem optimieren und sichern den lokalen Energieeinsatz. Mit einer Software auf mobilen oder stationären Endgeräten erhalten Betreiber und Bewohner die notwendigen Informationen als auch Möglichkeiten zur Interaktion. Energieüberschüsse können vermarktet werden.

Analoge Lösungen entstehen ebenso für Gemeinschaften in Wohnquartieren oder auf gewerblichen Flächen.

Schlussendlich schaffen Städte und Gemeinden mit eigenen Energieressourcen die notwendige Flexibilität im Ort. Die integrierende Basis bilden Energienetze im Eigenbetrieb oder in Zusammenarbeit mit Konzessionsnehmern sowie ein sicheres Kommunikationsnetz.

Kommunaler Infrastrukturbetrieb in öffentlich-privater Partnerschaft

Der Wandel zu einem Energiesystem mit 100 Prozent erneuerbarer Erzeugung benötigt ein hohes Maß an Flexibilität zum Energieaustausch zwischen Strom‑, Wärme‑, Gas- und Mobilitätsinfrastrukturen sowie zwischen Gebäuden. Ohne Digitalisierung sind die damit verbundenen Wechselwirkungen nicht zu beherrschen. Die smarte Infrastruktur der Zukunft verbindet somit Energie‑, Kommunikations‑, Verkehrs- und Gebäudeinfrastrukturen.

Daraus ergeben sich insbesondere folgende Herausforderungen:

- Die ausschließliche Konzentration auf Marktkräfte wird diese Transformation nicht zuwege bringen.

- Die zukünftige Infrastruktur entwickelt sich zunehmend von zentral organisierten Strukturen zu verteilten Infrastrukturen mit globaler, regionaler, lokaler oder privater Bedeutung in einer Art zellulärer Organisation.

- Im Zusammenhang mit der Digitalisierung und zur Verringerung von Abhängigkeiten ist die Widerstandsfähigkeit von Infrastrukturen gegenüber Notsituationen und Katastrophen zu erhöhen. Gemeinden, Quartiere oder Gebäude benötigen bei Bedarf die Fähigkeit, sich teilweise und zeitweise autark aus dem übergeordneten System ausklinken können.

Im internationalen Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie haben sich 9000 Städte zusammengeschlossen. In diesem Rahmen zeigt sich, dass die Hauptaufgabe zur Integration vieler grüner Pilotprojekte in der Schaffung einer integrierenden Infrastruktur besteht. Sie stellt das grundlegende Mittel des zukünftigen gesellschaftlichen Miteinanders bereit.

In der Vergangenheit entstanden grundlegende infrastrukturelle Veränderungen in der Regel durch öffentlich-private Partnerschaften. Der Strukturwandel führt nun zu einer Infrastrukturrevolution, die verteilt organisiert vorrangig durch Städte und Gemeinden getragen wird.

Gleichzeitig basieren diese Veränderungen auf der Digitalisierung und dem damit verbundenem Datenaustausch. Da Datenschutz ein hohes Gut ist, wird ein besonders hohes Vertrauen gegenüber dem Betreiber der Infrastruktur benötigt. Der dezentrale, kommunale Infrastrukturbetrieb in Verbindung mit lokalen Datenplattformen und Energiemanagementsystemen kann vertrauensbildend wirken.

Die Infrastrukturinvestitionen und der Infrastrukturbetrieb können dabei im Rahmen eines kommunalen Unternehmens erfolgen.

Aus dieser Zielrichtung resultieren für die Gemeinden folgende neue Aufgaben:

- Erstellung und Beschluss kommunaler Energiekonzepte

- Planung, Umsetzung und Betrieb energietechnischer Infrastrukturen durch die Gemeinde

- Monitoring der Energieflüsse zur stetigen Erhöhung der Energieeffizienz in der Gemeinde

- Überwachung von Risiken, um bei externen Ausfällen oder lokalen Störungen die Sicherheit der wichtigsten Gemeindefunktionen zu gewährleisten

- Gewährleistung von Datenschutz und vom sicheren Datenaustausches, da mit der Beteiligung der Bürger und Unternehmen auch sensible Daten ausgetauscht werden

Im Ergebnis entsteht eine Lösung, die sowohl die autonome Gestaltung in Gebäuden und Quartieren als auch die Solidarität und Sicherheit auf Basis des kommunalen Infrastrukturbetriebes in öffentlich-privater Partnerschaft ermöglicht.

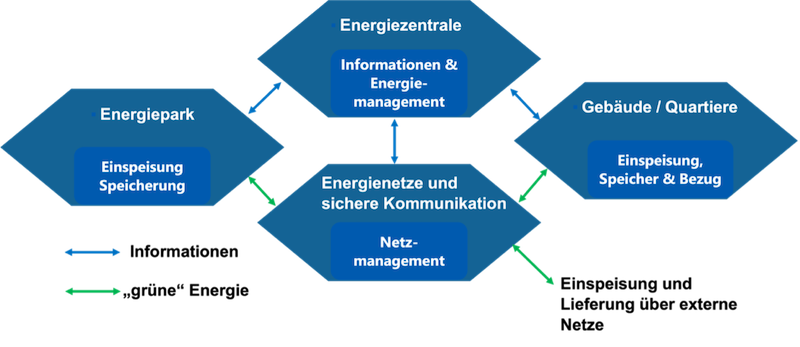

Infrastrukturdienstleistungen der Gemeinde

Die Infrastrukturdienstleistungen kommunaler Unternehmen ergeben sich insbesondere aus der Bereitstellung einer kommunalen Energieinfrastruktur auf Basis eines lokalen Energieparks in Verbindung mit Wärme — und Kältenetzen sowie Schnittstellen zu Strom- und Gasnetzen zuzüglich Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen für Systeme zum Energiemanagement und Datenaustausch.

Dazu gehören folgende Einheiten und zugehörige Funktionen für Infrastrukturbetreiber:

- Energiepark: Konzeption, Installation und Anlagenbetrieb zur Energiegewinnung (PV, Wärmeerzeugung) sowie Beteiligung an entsprechenden Anlagen (Windpark) als auch Energiespeicherung und ‑wandlung (Batterien, Elektrolyseure, Wärmespeicher)

- Energieanschlüsse: Digitale Zwei-Richtungs-Energieanschlüsse für Energiebezug und Lieferung über externe Netze sowie über die lokale Energiegemeinschaft

- Infrastrukturnetzwerk: Ausbau und Betrieb von lokalen Netzen sowie Kooperation mit anderen Netzbetreibern zur Gewinnung von Flexibilität aus der Kopplung von Strom, Wärme und Gas (H2)

- Energiezentrale: Digitalisierung zum Informationsaustausch für Energiemonitoring und Energiemanagement von Eigenversorgung als auch Energieaustausch in der Gemeinschaft und durch Vermarktung

Wie schon angesprochen, sind Gebäude und Quartiere die kleinsten Keimzellen eines kommunalen Energiesystems. Hier entstehen individuelle Lösungen zur Energiegewinnung, Speicherung und Nutzung. Überschüssige Energie kann in kommunale Netze für Strom, Wärme und Gas eingespeist werden.

Für die verschiedenen Netze, die sowohl im Eigenbetrieb als auch von Konzessionsnehmern betrieben werden können, wird ein verbindendes Netzmanagement benötigt, da das zukünftige Energiesystem nur auf Basis der Kopplung von Strom, Wärme und Gas flexibel betrieben werden kann. Überschüssige Energie in der Gemeinde kann in externe Netze eingespeist werden.

Die Basisversorgung der klimaneutralen Gemeinde kann ein Energiepark im Besitz der Kommune sichern. Er umfasst Erzeugung und Speicherung für Strom, Wärme und Wasserstoff sowie den Austausch zwischen den Energieträgern.

Schlussendlich bildet ein Informations- und Energiemanagementsystem die Energiezentrale von Städten und Gemeinden.

Geschäftskonzept eines Infrastrukturbetreibers

Geschäftsmodell

Notwendigkeit und Nutzen der Digitalisierung sowie die Zielstellung bezüglich eines hohen Grades der Bürger- und Unternehmensbeteiligung bei der Gestaltung in der Gemeinde bilden die Basis für ein kommunales Geschäftsmodell zum Infrastrukturbetrieb.

Zum Entwurf eines derartigen Modells hat sich nachfolgende, kurz dargestellte Gliederung als nützlich erwiesen.

Im ersten Schritt wird die Geschäftsidee skizziert, wobei sowohl Beteiligte als auch Inhalte festgehalten werden.

Weitere Überlegungen führen zur Erfassung von Anwendern und Nutzenaspekten.

Im nächsten Schritt wird das Grobkonzept zur Geschäftsstruktur erstellt. Dies umfasst die drei Aspekte Leistungsangebot, Hauptaktivitäten und Schlüsselpartner.

Schlussendlich geht das Ertragsmodell auf Ertragsquellen und die Kostenstruktur ein.

In Bezug auf kommunale Energielösungen und einen kommunalen Infrastrukturbetrieb ergeben sich für Bürger und Unternehmen verschiedene Handlungsoptionen zur Beteiligung am Wandel zum erneuerbaren und dezentralem Energiesystem:

- Autonomie: Investitionen in private Anlagen zur Energiegewinnung und Speicherung sowie weitere Maßnahmen als Mieter und Pächter oder Gebäude- und Grundstückeigentümer, die der Klimaneutralität der Kommune dienen

- Autonomie und Flexibilität in der Gemeinschaft: Wiederum private Investitonen, verbunden mit einem digitalen Netzanschluss für Energieaustausch und Flexibilität im Quartier und der Gemeinde

- Beteiligung an Quartierslösungen und Energiegemeinschaften (z.B. Genossenschaft): gemeinsame Investitonen in Anlagen oder Energiebezug aus Gemeinschaftslösungen

- Anteile am kommunalen Infrastrukturunternehmen: Finanzielle Beteiligung am kommunalen Betrieb, um an lokalen und regionalen Energielösungen zu partizipieren („Unsere Energie“)

Technische Maßnahmen

Die technischen Maßnahmen eines kommunalen Infrastrukturbetriebs lassen sich folgendermaßen unterteilen.

Energiepark

- Verteilter, kommunaler Energiepark für Strom‑, Wärme- und Kälteverteilung

- Windanlagen im Eigenbetrieb oder im Fremdbetrieb mit kommunaler Beteiligung

- Energiespeicherung und ‑wandlung sowie Wärmerückgewinnung

Energieanschlüsse

- Digitale Energieanschlüsse (bidirektionale Schnittstellen) zu belieferten und einspeisenden Gebäuden, gewerblichen und kommunalen Objekten sowie Freiflächeanlagen

Infrastrukturnetzwerk

A. Energienetze

- Kommunale Netze im Eigenbetrieb

- Schnittstellen zu kommunalen Netzen im Fremdbetrieb

B. Kommunikationsnetze und Datenplattformen

- Feldkommunikationsnetze im kommunalen Eigenbetrieb

- Schnittstellen zu Kommunikationsnetzen im Fremdbetrieb

- Datenplattform mit Schnittstellen zu Mess- und Steuerungssystemen sowie zu Energiemanagement und Monitoring

- Sicherheitsinfrastruktur für Kommunikation zu Mess- und Steuerungssystemen

Energiezentrale

- Lokales Energiemonitoring und Bewertung der Energieeffizienz von Städten und Gemeinden

- Planungsgrundlage (z.B. für Stadtentwicklung sowie für Priorisierung der Versorgung von Objekten bei Notfällen und Katastrophen)

- Optimierung und Steuerung der lokalen Energieflüsse zur Steigerung der Energieeffizienz

- Aggregation von Überschüssen zur Vermarktung

Digitaler Zwilling und sichere Kommunikationsinfrastruktur

Digitalisierungskonzept

Folgende beispielhafte Darstellung zur Verbindung einer Gebäudezelle mit der Energieinfrastruktur von Quartieren und Ortschaften stellt mit verschiedenen Symbolen zur Komponentenebene B die Digitalisierungskomponenten dar. Sie umfassen:

- Mess- und Steuerungskomponenten an Anlagen und Geräten zur Energiegewinnung, Speicherung und Nutzung auf der Komponentenebene A

- Sichere Kommunikationsinfrastruktur sowie digitaler Netzanschluss der Gebäude, um die Sicherheit der Funktionen der Energieinfrastruktur und den Datenschutz zu gewährleisten

- Datenplattform als Basis eines digitalen Zwillings zur informationstechnischen Abbildung der realen Umgebung für Funktionen der Komponentenebene C zu Energiemonitoring und Energiemanagement sowie zum flexiblen Energieeinsatz und Energieaustausch

Digitaler Zwilling

Festzustellen ist, dass die Komplexität dezentraler, erneuerbarer Energielösungen mit Verbindung gemeinsamer Energieinfrastrukturen sowie autonomer Lösungen in Gebäuden und Quartieren ohne Digitalisierung nicht beherrschbar ist. Grundlage der Digitalisierung ist ein gemeinsames Informationssystem. Derartige Plattformen sind bezüglich der ausgetauschten Daten sensibel, weshalb ein vertrauenswürdiger Partner benötigt wird.

Für entsprechende Plattformen wird häufig der Begriff „digitaler Zwilling“ genutzt. Die reale Welt wird auf einer Datenplattform quasi durch einen Spiegel ergänzt, um durch Informationsflüsse aus der Realität erneuerbare Energieflüsse mit hoher Energieeffizienz und Flexibilität zu steuern, lokal auszutauschen, zu planen und zu sichern.

Flächen, Gebäude, Quartiere, Anlagen und Netze einer Gemeinde werden über geografische Informationssysteme mit Daten zu Potenzialen verschiedener Formen der Energiegewinnung und Speicherung sowie zu Energiebedarfen versehen. Dies kann Planungsgrundlage der Gemeinde für lokale Energiekonzepte sein.

Aber auch laufende Daten zu Verbräuchen und Angeboten – bei entsprechender vertraglicher Vereinbarung mit Eigentümern und Betreibern – unterstützen das Energiemonitoring von Städten und Gemeinden auf dem Weg zur Klimaneutralität.

Digitale Zwillinge ermöglichen die Interaktion zwischen den Bürgern und Unternehmen einer Kommune, die Beteiligung an den Chancen des Wandels sowie Transparenz und Nachvollziehbarkeit beim Austausch von Daten als auch Erkenntnisgewinn auf unterschiedlichen Ebenen.

Zusammenfassung

Für kommunale Energiegemeinschaften unter dem Label ” Unsere Energie – kommunale und private Energiegemeinschaften” wird die Gestaltung autonomer und gleichzeitig verbundener Räume vorgeschlagen, um

- die notwendige Flexibilität des zukünftig zu 100 % erneuerbaren Energiesystems

- die Beteiligung aller Bürger und Unternehmen an den Chancen der Energiewende durch Eigengestaltung und Energiegemeinschaften

- die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des lokalen Energiesystems und die Verringerung von Abhängigkeiten bei Notsituationen und im Katastrophenfall

zu ermöglichen.

Technische Basis zur Energieversorgung und zur Integration verschiedener Gestaltungsräume ist ein energietechnischer Verbund aus

- kommunaler Energiegewinnung und Speicherung im Verbund von Strom, Gas und Wärme / Kälte

- bidirektionalem Energieaustausch mit externen Energienetzen und mit digitalen Energieanschlüssen von Gebäuden sowie gewerblichen Arealen

- einer Digitalisierungsinfrastruktur mit Mess- und Steuerungssystemen, Datenplattform sowie Energiemanagement.

Gestaltungsräume betreffen dabei sowohl die gesamte Gemeinde mit Schnittstellen zur Umwelt, einzelne Quartiere der Gemeinde sowie die Gebäude (Energiezellen im gemeinsamen Energieorganismus)

Damit entsteht ein gemeinschaftlicher Energieverbund mit Chancen und Interessenwahrung verschiedenster Beteiligter, dessen effiziente Gesamtfunktion durch den Informationsfluss auf Basis der Digitalisierungsumgebung mit „Digitalem Zwilling“ und Energiemanagementsystemen gesichert wird.

Leimen / Heidelberg — 22. Juni 2022

Andreas Kießling, energy design

Hi Andreas, es ist doch immer wieder erstaunlich, wie du so komplexe Themen und Sachverhalte allgemeinverständlich aufarbeiten kannst. Kompliment!