Gestaltungs-Forum der Postmoderne

Konferenz „Zukunftsstadt 2019“ und Dena-Projekt „Urbane Energiewende“

„Kommunen müssen mit ihren vielfältigen Bottom-up-Prozessen für neue Formen der nachhaltigen Quartiers- und Stadtentwicklung lernfähig gemacht werden.“

„Städte spielen eine zentrale Rolle für Energiewende und Klimaschutz. Dies hat der Abschlussbericht zum Dena-Projekt Urbane Energiewende ergeben.“

„Bauhaus 2.0 als Antwort auf die Herausforderungen mit neuen Formen des Bauens“ – Oberbürgermeister von Münster

Neue Themen der Stadtentwicklung

- Erhöhung der Resilienz der Stadt durch Maßnahmen zur Klimaanpassung (Starkregen, Hitze) sowie autonomer Infrastrukturfunktionen (Energie, Wasser, Ernährung, Mobilität)

- Nachhaltige Stadtentwicklung in Beziehung zum Umland bezüglich verbundener Infrastrukturen (Beziehung System zur Systemumgebung als autonome und gleichzeitig verbundene Zelle)

- Neue Formen der lebenswerten Stadt im Wechselverhältnis von Privatheit und Zusammenkommen

- Maßnahmen für die gesunde Stadt (z.B. bezüglich Luftqualität sowie kurze Wege zum Gehen und Fahrrad fahren)

Genannte Themen entfalten mit der Entwicklung lokaler Infrastrukturkreisläufe in Verbindung zur Umgebung sowohl lokale Autonomie als auch die Vernetzung in der Gemeinschaft im regionalen und globalen Kontext.

Die Beherrschung dieser vielfältigen Wechselbeziehungen basiert auf der Flexibilität von Gebäuden, von Stadtquartieren sowie von gewerblichen und öffentlichen Arealen. Unverzichtbare Grundlage dieser Zukunft ist insbesondere die Digitalisierung.

In der Folge ergibt sich die Notwendigkeit einer integrierten und transdisziplinären Gestaltung von Landschafts‑, Gebäude- und sektorenübergreifendem Anlagendesign, von Energiekreisläufen und zugehöriger Digitalisierung.

Zur Unterstützung der Städte- und Raumplaner sowie der Gebäudeentwickler werden Beispiele benötigt, die Akteure in den Kommunen befähigen, vielfältige Formen geschlossener und offener Lebens- und Arbeitsräume mit autonomen Energiekreisläufen und verbindender Infrastruktur zu schaffen.

Die Stadt der Zukunft kann nicht autark funktionieren. Sie kann aber mittels digitaler, energetischer und stofflicher Kreisläufe autonom geregelt werden, einen höheren Grad an Resilienz entwickeln sowie in Verbindung mit der Umgebung stehen.

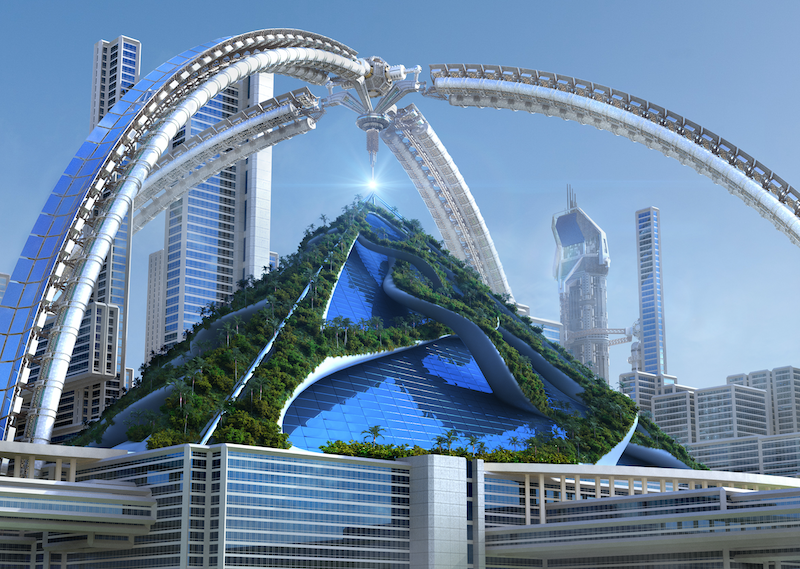

Damit kann auf Basis der Bauhaus-Idee eine Art Postmoderne mit dem Bauhaus 2.0 folgen, deren Ziel nicht mehr das Wachstum auf Grundlage der Ressourcenverschwendung ist. Mit dem Leitprinzip der Moderne – „Die Form folgt der Funktion“ – erfolgt die Hinwendung zu einer neuen Funktion, die einer nachhaltige Lebensweise mit für Mensch und Umgebung gedeihlichem Wachstum dient (Gedeihen durch Inspiration und Innovation). Die daraus erwachsenden Formen der nachhaltigen Stadtentwicklung können durch die sogenannte organische Architektur mit zellulärer, biologischer, psychologischer, sozialer und ökologischer Bauweise beschrieben werden.

Links

https://leibniz-irs.de/forschung/raumkonzepte/prozesse-und-strategien-fuer-neue-energieraeume/

Energie für nachhaltige Gebäude- und Raumgestaltung sowie Mobilität

Vision

Energie- und Lebenswelten (SMARTES ENERGIESYSTEM) mit hohem Freiraum gesellschaftlicher und individueller Gestaltung von Gebäuden, Landschaften und Mobilität –> AutonomieLabs

Infrastrukturen (SMART GRIDS) als gemeinsame gesellschaftliche Basis zur Vernetzung von autonomen als auch verbundenen Energie- und Lebenswelten –> GridLab

Bewältigung der Herkulesaufgabe zur Transformation aller Sektoren des Energiesystems zum nachhaltigen Wachstum auf Grundlage dieser Handlungsfelder durch Aktivierung von Inspiration und Innovation unter Beteiligung und zum Nutzen aller gesellschaftlichen Kräfte –> SYSTEMWENDE

Bauhaus 2.0 zu Integration der Innovationsfelder Design – Energie — Digitalisierung

Integrierte und transdisziplinäre Gestaltung von Design, Energie und Digitalisierung

Systemische Forschung und Ausbildung, Reallabore und Verbreitung sowie Vorhabensunterstützung zur integrierten Gebäude- und Landschaftsentwicklung in Verbindung von Architektur und Landschaftsgestaltung mit dem Design von Energie- und Informationslösungen für autonome und gleichzeitig zur Umgebung interagierende Systeme eines gedeihlichen (nachhaltig wachsenden) Lebens im privaten Bereich und der Gemeinschaft

Zielstellungen

- Menschen, Unternehmen, Kommunen und Regionen auf Chancen der Energiewende aufmerksam machen

- Inspiration und Innovation für nachhaltiges Bauen autonomer Wohn- und Arbeitsräume sowie Gestaltung von Lebens- und Wirtschaftsräumen in Verbindung mit nachhaltigen Mobilitätskonzepten fördern

- Beispiele konzipieren, gestalten und demonstrieren sowie Erleben interaktiv ermöglichen und Vervielfältigung befördern

Handlungsebenen

- Kreativ-Labor für nachhaltiges Bauen zur Integration von Gebäude- und Energiedesign zur Beförderung von Energie-Communities

- Moderne Infrastrukturen für Energie und Mobilität zur Verbindung von Energie-Communities mit lokalen, regionalen und globalen Schwerpunkten

Strukturen

- Think Tank (Impulsgeber, Konzepte und Machbarkeitsstudien)

- Energiedesign-Werkstatt (Pilotierung von Mustern, Vorbereitung der Massenfähigkeit)

- AutonomieLab Leimen, …

- Akademie (Wissensverbreitung, Workshops, Messebeteiligung)

- Supportcenter (Lösungsfinanzierung, Genossenschafts- und Community-Gründung)

- Netzwerk (Partner zur Lösungsverbreitung)

Vernetzung

- Klima-Arena Sinsheim (Klimastiftung für Bürger von Dietmar Hopp)

- Living Lab Energy Campus (Energiewende im Selbsttest)

- Energie-Akademie Samsø

- Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen sowie Institut Wohnen und Umwelt

- Bauhaus Dessau sowie Umweltbundesamt Dessau

- Kompetenzzentrum Klimaschutz in energieintensiven Industrien

- Klimaschutzbeauftragte der Kommunen

- …

Innovationsfeld Digitalisierung

“Die Energiezukunft ist partizipativ, vielfältig und zellulär — Digitalisierung als Treiber der Energiewende und Erreichung der Klimaschutzziele”

Beispiel für unterstützenden Handlungsrahmen

Baden-Württemberg Stiftung

Zweck

- Zukunftswerkstatt für das Land

- Beitrag zur Sicherung von Prosperität und Lebensqualität in Baden-Württemberg

Themengebiete

- zukunftsweisende Forschung, um Innovationskraft, wirtschaftlichen Erfolg und Arbeitsplätze nachhaltig zu sichern –> Stiftungsprogramm Umwelt und Nachhaltigkeit mit dem Thema „Nachhaltiges Bauen“

- herausragende Bildung, um individuelle Chancen zu schaffen und soziale Teilhabe zu ermöglichen –> Programme, um Konzepte und Ideen begreifbar und erlebbar zu machen,

- Gesellschaft & Kultur, um unsere Gemeinschaft zu stärken… –> bei Vernetzung und gemeinsamen Wirken unterstützen (Energie-Community)

Gestalter

Keimzellen

Keimzellen für dieses Innovationsfeld sind SINTEG-Projekte. Hierbei beschreibt das Projekt C/sells die Energiezukunft als partizipativ, vielfältig und zellulär mit dem zentralen Gestaltungsmittel der Digitalisierung in Gebäuden sowie lokalen und regionalen Räumen.

Wachstumsbeschleuniger

Keimzellen sollen in der Zukunft auch nach Projektende weiter ausstrahlen, wofür die Idee zum Bauhaus 2.0 steht (Begriffsbildung eventuell noch notwendig – die Idee steht für das Zusammenbringen der Themen Gebäude- und Landschaftsentwicklung in integrierter Betrachtung von Energie und Digitalisierung, aber auch für die verbindende Infrastruktur, wofür Netze und Mobilität stehen).

Es gilt, die Umsetzung der Digitalisierung beispielhaft zu konzipieren, zu gestalten und zu demonstrieren sowie das Erleben interaktiv zu ermöglichen und die Vervielfältigung zu befördern als auch die transdisziplinäre Zusammenführung zu befähigen.

Initiierung des Innovationsfeldes

Motivation von Stifterverbänden

Baden-Württemberg Stiftung (Begründung siehe oben)

ZiviZ im Stifterverband (Zivilgesellschaft verstehen und stärken), um hier mit der Digitalisierung im Rahmen der integrierten Gestaltung die Partizipation und das lokale / regionale Zusammenwirken der Gesellschaft zu stärken

Robert-Bosch-Stiftung (analog unter dem Stiftungs-Fördergebiet Gesellschaft die Zivilgesellschaft und unter dem Stiftungs-Fördergebiet Wissenschaft das Thema Stadt – Land – Raum)

Bauhaus 2.0

Vorbild Bauhaus und der Funktionalismus im Design

Das in Weimar gegründete und nach Dessau umgezogene Bauhaus verfolgte das Ziel, Kunst und Handwerk zusammenzuführen. Es galt die im Rahmen der Kunst neu definierten Gestaltungsmöglichkeiten in die Architektur und das Handwerk zu überführen und somit das Design der Moderne zu verbreiten.

Im Bewusstsein verblieben oft nur die Inhalte zu Architekturstil und Einrichtungsgestaltung. Die Zielstellungen des Baushauses waren aber von weiteren Schwerpunkten geprägt.

Hierzu gehört die Fokussierung auf eine neue Sachlichkeit. Es galt den Anforderungen an das Bauen im Zusammenhang mit einer stark steigenden Weltbevölkerung durch Rationalisierung und Typisierung gerecht zu werden. Wichtig war somit auch der Einsatz neuer Werkstoffe und Technologien als auch die Internationalisierung des neuen Stils.

Grundprinzip des Bauhauses war weiterhin der Funktionalismus im Design. Laut Wikipedia ist hierunter das Zurücktreten rein ästhetischer Gestaltungsprinzipien hinter den die Form bestimmenden Verwendungszweck des Gebäudes oder des Geräts zu verstehen. Daher stammt die Leitidee „Form follows function“ („die Funktion bestimmt die Form“) von Louis Sullivan, der der populären Auffassung entsprang, eine zeitgemäße Schönheit in Architektur und Design ergebe sich bereits aus deren Funktionalität. [Wikipedia. https://de.wikipedia.org/wiki/Funktionalismus_(Design) . 19.10.2019]

Bezüglich dieser Anliegen galt es eine Experimentierumgebung zu schaffen sowie auf dieser Grundlage Beispiele zu erstellen. Diese Muster waren sowohl Mittel der Ausbildung in Achitektur und Handwerk als auch der Darstellung neuer Möglichkeiten für die breite Öffentlichkeit. Schlussendlich sollte die weltweite Verbreitung der Konzepte und Beispiele befördert werden.

Aktivierung von Unterschieden als Quelle der Dynamik

Funktionalismus und Sachlichkeit besitzen auch eine Schattenseite. Rationalisierung und Typisierung führen zur Abnahme von Differenzen, zur gleichen Erzählung von Geschichten der Gestaltung. Aus Gründen der Vereinfachung werden Gestaltungsthemen quasi in Schubkästen eingeordnet, weitere formbildende Ursachen wie Ästhetik und kulturelle Sprache von Architektur zurückgestellt. In der Folge sind Gebäudegestaltung, Einrichtungen sowie Energieflüsse weitgehend getrennte Themen. Außerdem führt Rationalisierung zur Abnahme von Vielfalt in der Gestaltung. Dies zeigt sich auch an der starr und zentral organisierten Struktur des heutigen Energiesystems.

Nun bietet aber die Energiewende sowohl Chancen für neues Wachstum als auch zur Neudefinition der Gestaltung von Gebäuden, Quartieren und regionalen Landschaften. Gleichzeitig muss zur Kenntnis genommen werden, dass Menschen vor starken Veränderungen Angst verspüren. Die Akzeptanz für Veränderungsprozesse benötigt damit einen intensiven Prozess der Einbeziehung aller Menschen in die Diskussion neuer Wege und Chancen. Sie ergeben sich dabei oft aus der Fokussierung auf persönliche, lokale und regionale Lebensumstände. Hier sind Möglichkeiten oft leichter verständlich zu machen.

Integriertes Energie- und Gebäudedesign sowie Landschaftsgestaltung

Es ist also notwendig, in Beteiligungsprozessen zu erarbeiten und begreifbar zu machen, wie aus Problemen neue Chancen erwachsen. Diese dezentral und vielfältig erwachsenen Möglichkeiten bei der Gestaltung von Energiekreisläufen sind nicht in einen festgelegten Funktionalismus national und international einzuordnen. Die jeweiligen Potentiale sind aufgrund lokaler, regionaler Umfelder zu untersuchen und in Standortkonzepte nachhaltiger Entwicklung und Energieangebote zu überführen.

Die Gewinnung, Speicherung und Nutzung von Energie ist von Beginn an in die Design- und Planungsprozesse von Gebäuden, Stadtquartieren, Arealen und Landschaften einzubeziehen. Es besteht also die Notwendigkeit für ein integriertes Design zur Zusammenführung der Anforderungen aus Energiedesign, Gebäudedesign, Funktionalität der Einrichtung und Landschaftsgestaltung.

Die Gestaltung vielfältiger, lokaler und regionaler Lösungen birgt in sich aber auch die Gefahr des Verlustes gemeinschaftlicher Ansätze. Entstehende Unterschiede werden oft als Mangel betrachtet und nicht als Quelle neuer Dynamik mit dem Potential zur Entstehung von Neuem. Deshalb muss die Diskussion um das Verhältnis von Soldiarität einerseits als auch um Autonomie und Autarkie anderseits geführt werden.

Bedeutung von Autonomie und Autarkie

Die Bestrebungen zur Autonomie und Autarkie sind ein legitimes Gestaltungsinteresse des Einzelnen oder von Gruppen. Gleichzeitig verfolgen Menschen als soziale Wesen gemeinschaftliche Interessen sowie zeigen die Fähigkeit zur gegenseitigen Unterstützung. Insofern beschreibt der Begriff Solidarität die Bereitschaft der Einzelnen zu kooperieren.

Mit Autonomie wird das Wechselspiel zwischen Eigengestaltung und Zusammenwirken beschrieben. Die Gestaltungshoheit in Gebäuden, Arealen oder regionalen Landschaften als Systemgrenze Einzelner oder von Gemeinschaften wird übernommen. Aber dies findet gleichzeitig im Verhältnis zur Systemumgebung als einbettendes System statt, also in Beziehung oder in Solidarität zu Anderen. Der Grad dieser Beziehung ist einerseits frei gewählt und gestaltet, wird aber auch durch die Gesellschaft bestimmt.

Die Autarkie eines Systems bedeutet eine extrem vom Außen abgegrenzte Existenz in dem Sinne, dass der oder das Andere in der Systemumgebung nicht mehr nötig ist. Dieser Weg wird teilweise von der einbettenden Gesellschaft als unsolidarisch bezeichnet. Anderseits sind verbundene, zentral organisierte Systeme bei hohem Grad der Vernetzung vielfältigen Gefahren ausgesetzt. Ein Ausfall der Energie- und Wasserversorgung auf zentraler Ebene führt in der Regel zum Ausfall in den Teilsystemen. Insofern ist das Bestreben nach Autarkie auch ein Beitrag, wichtige Grundfunktionen in Gebäuden, Städten und Regionen aufrechtzuerhalten. Dies unterstützt wiederum die Funktion des Ganzen. Aber auch in dünn besiedelten Regionen und auf Inseln sind autarke Lösungen oft kostengünstiger als zentral organisierte Infrastrukturen.

Sowohl mit Autonomie und Autarkie als Gestaltungsmittel wird Unabhängigkeit in unterschiedlichem Grad ausgeprägt. Dabei ist sich der Autonome seiner grundsätzlichen Abhängigkeit von Außenbeziehungen bewusst ist, während der Autarke diese Verbindung in realer Weise oder nur gewünscht nicht benötigt.

Gestaltung neuer nachhaltiger Handlungsräume mit Innovation und Inspiration

Im Vergleich zur Moderne des Bauhauses wird mit dem Bauhaus 2.0 eine Art „Postmoderne“ definiert. Es geht nicht mehr vorrangig um gemeinsame Metamodelle, sondern um die Gestaltung von Vielfalt und von Unterschieden, um eine hohe Entwicklungsdynamik zu befördern. Hierbei wird aber keine, mit dem Begriff Postmoderne verbundene Innovationskritik geführt.

Nicht Innovation ist die Grundlage aktueller Probleme, sondern die Anwendung von Innovationen, die den nicht nachhaltigen Umgang mit Ressourcen befördern. Wir benötigen das schnelle Ende der fossilen Ära. Aber soll Ungerechtigkeit in der Welt nicht zementiert werden, bleibt nur der Weg des nachhaltigen Wachstums, ein Green New Deal, um Wohlstand und Gedeihen der Weltgemeinschaft weiter voranzutreiben.

Professor Leukefeld plädiert hierzu für einen neuen Ansatz: „Es geht nicht mehr um weniger schädlich, sondern um nützlich, was eine neue industrielle Revolution bedeutet, weil es sämtliche Herstellungsprozesse auf den Prüfstand stellt. Es geht darum, alles Verbrauchte zurück in den Ressourcenkreislauf zu geben.“

Dabei lohnt es sich, das Zusammenspiel aller Lebensformen im Ökosystem anzuschauen. Das Gedeihen und Vergehen von Leben basiert auf geschlossenen Stoffkreisläufen. Planzen gedeihen in einem Umfang, wie es die Bedingungen der Umgebung erlauben. In einem dynamischen Prozess dehnen sie sich aus und ziehen sich entsprechend den Umweltbedingungen zurück. Das Gedeihen basiert auf dem Gleichgewicht zwischen zufließendem Angebot und Nutzung von Ressourcen.

Entsprechend kann die menschliche Gesellschaft langfristig nur bei Erhaltung dieses Gleichgewichtes gedeihen. Allem Leben ist das Bestreben zum gedeihlichen Wachstum immanent. Gleichzeitig legt ein Wachstum, das die Grenzen der möglichen Zuflüsse an Ressourcen überschreitet, die Grundlage ihres Unterganges.

Die Überschreitung der Ressourcengrenzen kann aber angesichts der in vielen Teilen der Welt herrschenden Armut nicht mit einer reinen Verzichtskultur beendet werden. Ein Gedeihen durch Inspiration und Innovation scheint vernünftiger. Wachstum ist mit geringerem oder effektiverem Ressourceneinsatz zu generieren. Zusätzlich kann die Systemerweiterung, beispielsweise durch Raumfahrt, die Möglichkeit zur Überschreitung der Ressourcengrenzen bieten.

Neue Technologien und Wirtschaftlichkeit des nachhaltigen Wachstums

Das Zentrum für Klimaschutz der Boston Consulting Group stellt fest, dass neue Geschäftsmodelle auf Basis kohlenstoffarmer Technologien bei der Gestaltung eines nachhaltigen Wachstums längst ihre Wirtschaftlichkeit bewiesen haben. “Die gute Nachricht ist, dass dramatische Emissionsreduzierungen nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll sind.”, sagte Michel Frédeau von der BCG und Co-Autor einer Publikation zu Geschäftsmodellen im Rahmen des Klimaschutzes.

Beispielsweise erlauben Fortschritte beim Design auf molekularer Ebene den Einsatz völlig neuer Ausgangsmaterialien sowie die weitgehend abfallfreie Produktion. Dazu gehören insbesondere Methoden der Nanotechnologie sowie des 3D-Drucks. Diese Verfahren verbessern auch die Umweltverträglichkeit der Produktion von Batterien und von Materialien für Solarenergiemodule. Gleichzeitig ist die Nutzung erneuerbarer Energien längst der Wirtschaftlichkeit von Kohle- und Kernkraftwerken überlegen.

Mit dem Einsatz neuer Technologien und Materialien zur Meerwasserentsalzung kann umweltverträglich der Wasserknappheit in vielen Regionen begegnet werden. Weitere Verfahren zum Anbau von Lebensmitteln in mehrgeschossigen Gebäuden durch Hydrokulturen sind Lösungen gegen die Nahrungsknappheit und der Überwirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen. Der Übergang vom öl- und gasgetriebenen Transportsystem zur Wasserstoffinfrastruktur für Flüge, Schifffahrt und Schwertransporte ermöglicht ein quasi unbegrenztes Angebot von Rohstoffen im Verkehrssektor. Der für diese Technologien benötigte hohe Energiebedarf ist wiederum durch Erneuerbare Energien zu decken.

Bauhaus 2.0 für nachhaltige Gestaltungsformen und integriertes Energiedesign

Nun gilt es, die vielfältigen Möglichkeiten zur Gestaltung nachhaltiger Gebäude und Landschaften auf Basis des integrierten Energiedesigns der Gesellschaft bewusst zu machen.

Daraus ergeben sich zum Bauhaus analoge Zielstellungen zur

- transdisziplinären Vernetzung kreativer Geister als Ideenfabrik für Energiekreisläufe in Verbindung mit dem Gebäudedesign und der Landschaftsgestaltung sowie der Digitalisierung

- Bereitstellung einer Experimentierumgebung für diese Ideen,

- Beförderung der Übertragung der Experimentierbeispiele in reale Umgebungen,

- Präsentation von Mustern für Achitektur und Handwerk als auch Darstellung neuer Möglichkeiten für die breite Öffentlichkeit sowie

- Unterstützung der weltweiten Verbreitung der Konzepte und Beispiele.

Über die Bildung eines Think Tanks zur transdisziplinären Vernetzung sowie eine Plattform für Experimentierumgebungen und Reallabore kann der erste Schritt auf diesem Wege eingeschlagen werden.

Auf Basis von Inspiration und Innovation und Übernahme der Gestaltungshoheit entstehen vielfältige Lösungen. Dabei sind die Chancen der beschriebenen Veränderungen durch Fokussierung auf regionale Möglichkeiten mit der breiten Beteiligung der Gesellschaft in verschiedenen Communities zu befördern.

Andreas Kießling, Leimen, den 06.12.2019