Klimaneutralität oder 50 Prozent sind nicht gleich 100 Prozent

COP28 nimmt VAE-Konsens zum Klimawandel an

Klimaneutralität oder 50 Prozent sind nicht gleich 100 Prozent. Eine triviale Rechenoperation in Zusammenhang mit Klimaneutralität zu bringen, ist erklärungsbedürftig. Aber darin liegt das Grundproblem unterschiedlicher Standpunkte während der Weltklimakonferenz in Dubai zur COP28. Gegenseitiges Verständnis eröffnet Kompromisse für gemeinsam begehbare Wege. Möglicherweise benötigt gerade Deutschland einen höheren Grad an Kommunikationsfähigkeit und Verständnis statt Belehrung anderer Staaten.

Vorwort

Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Klimawandel bewegt sich der Autor auf einem schmalen Grat. Der Begriff ist emotional aufgeladen, und schnell kann man in eine politische Ecke gedrängt oder gar in seinem wissenschaftlichen Ruf beschädigt werden. Dabei ist es keineswegs die Absicht der nachfolgenden Zeilen, den Klimawandel zu leugnen. Vielmehr sollten unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema nicht in einem ideologischen, die Gesellschaft spaltenden Kampf münden. Ein sachlicher Diskurs, der die Meinungsfreiheit respektiert, beleuchtet alle Facetten einer komplexen Herausforderung, ermöglicht verschiedene Schlussfolgerungen und betrachtet unterschiedliche Möglichkeiten.

Aus meiner Sicht ist es verständlich, warum die Menschheit keine überstürzten Entscheidungen treffen kann, die die Zukunft von Milliarden Menschen auf der Erde betreffen. In diese Überlegungen müssen auch die globalen Ziele der UNO einbezogen werden, die weitere zentrale Aufgaben der Menschheit umfassen. Dazu zählen Bemühungen gegen Hunger, Armut und Kriege; für gerechten und bezahlbaren Zugang zu sauberem Wasser und Energie sowie für bessere Gesundheit und Bildung. All dies erfordert Ressourcen und Energie. Ohne nachhaltiges Wachstum der Menschheit sind diese Ziele nicht erreichbar. Daher ist es anmaßend, wenn der Westen, der mit einer Milliarde Einwohnern bereits ein hohes Wachstumsniveau erreicht hat, den restlichen sieben Milliarden Menschen Verzicht und wirtschaftliche Schrumpfung predigt.

Andere Perspektiven führen zu unterschiedlichen Interpretationen von Ergebnissen. Ein kurzer wissenschaftlicher Exkurs im Folgenden veranschaulicht dies. Auf dieser gedanklichen Grundlage werden wir verschiedene Schlussfolgerungen aus dem Pariser Abkommen und dem Bericht des Weltklimarats bezüglich der Reduktion von Treibhausgasen aufzeigen, die sich in Deutschland von denen anderer Länder unterscheiden. Dieser spezifische Ansatz Deutschlands übt enormen Druck auf unsere Wirtschaft aus.

Die Gefahr der ideologischen Ausnutzung von Modellen

Der folgende wissenschaftliche Exkurs soll einen wichtigen Punkt hervorheben. Die Klimawissenschaft stützt sich auf Modelle und Szenarien. Diese Modelle werden mit einer begrenzten Anzahl von Parametern gefüttert, während andere Parameter möglicherweise vernachlässigt werden. Zusätzlich basieren sie auf Annahmen, die aus den aufgestellten Szenarien abgeleitet werden. Ob die Modelle vollständig oder fehlerhaft sind, kann letztlich nur die Zukunft zeigen. Im Gegensatz zu experimentell basierten Naturwissenschaften wie der Physik, die Theorien durch Experimente falsifizieren oder verbessern können, lassen sich die Ergebnisse von Klimamodellen erst nach langen Zeiträumen in der Praxis überprüfen. Daher ist es besonders in der Klimawissenschaft wichtig, alle Grundlagen der Modelle sowie alle Berechnungswege und Ergebnisse für eine offene Diskussion transparent zu machen, um Akzeptanz für die daraus abgeleiteten Maßnahmen zu erreichen.

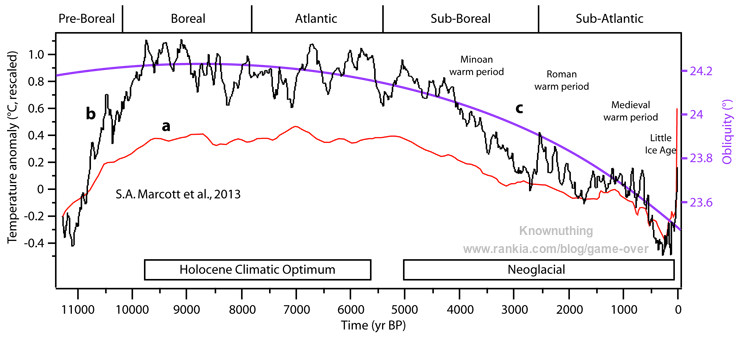

Ein Beispiel soll verdeutlichen, wie Messdaten aus Eisbohrkernen zu unterschiedlichen Interpretationen führen können. Da solche Messungen oft mit großen Fehlerbereichen behaftet sind, werden die daraus resultierenden Grafiken geglättet – ein Vorgang, den Physiker als „Kurvenfitting“ bezeichnen. Unterschiedliche Glättungsparameter können schnell zu zwei völlig unterschiedlichen Kurven führen.

In der nachfolgenden Grafik von S.A. Marcott et al. (2013) zeigt die stark geglättete rote Kurve über die letzten 10.000 Jahre einen Temperaturverlauf mit nur geringen Schwankungen von etwa 0,4 Grad und einen steilen Anstieg um 1 Grad in den letzten 150 Jahren. Im Gegensatz dazu zeigt die weniger stark geglättete schwarze Kurve eine natürliche Temperaturschwankung von etwa 1,5 Grad, die das Klima-Optimum vor 7000 Jahren, die römische Warmperiode und die kleine Eiszeit zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert umfasst. Dabei liegt die aktuelle Temperatur laut der schwarzen Kurve niedriger als während der römischen Warmzeit.

Mit diesem Beispiel im Hinterkopf betrachten wir die unterschiedlichen Ansätze der Länder, die auf der Weltklimakonferenz in Dubai, der COP28, zu Meinungsverschiedenheiten führten.

COP28 nimmt VAE-Konsens zum Klimawandel an

„Der Saal brach in lauten Jubel aus, und es gab stehende Ovationen, als der COP-Präsident Al Jaber verkündete: ‘Wir haben zum ersten Mal überhaupt eine Formulierung zu fossilen Brennstoffen in unserem endgültigen Abkommen.’“

Zitat: Gulfnews

Die Weltklimakonferenz 2023, bekannt als COP28 in Dubai, dem Innovationszentrum der Vereinigten Arabischen Emirate, war ein Erfolg. Die erzielte Einigung ebnet den Weg für einen schrittweisen Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Dieser Konsens stellt keine Überforderung für jene Staaten dar, in denen 7 Milliarden Menschen die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Entwicklung anstreben, wie sie 1 Milliarde Menschen in den Industriestaaten im letzten Jahrhundert genossen haben.

Die deutsche Berichterstattung zeigt sich indessen zwiegespalten zwischen Enttäuschung und zurückhaltender Erfolgsmeldung. Es stellt sich die Frage, worauf diese unterschiedlichen Perspektiven beruhen.

Offenbar besteht ein grundlegend unterschiedliches Verständnis der Begriffe Klimaneutralität und Netto-Null-Emissionen. Deutschland interpretiert diese Konzepte besonders strikt. Klimaneutralität würde demnach eine 100%ige Reduktion von Treibhausgasemissionen erfordern, wobei die Energiegewinnung ausschließlich auf erneuerbaren Quellen wie Solar‑, Wind‑, Wasser- und Bioenergie basieren soll. Die Erläuterung zur Frage, warum diese Auslegung als eng gilt, führt uns zur Artikelüberschrift: Klimaneutralität oder 50 Prozent sind nicht gleich 100 Prozent.

Bei den deutschen Klimaschutzmaßnahmen wird die Einbeziehung und Nutzung natürlicher Senken kaum berücksichtigt. Kernenergie und technische Senken wie die CO2-Abscheidung und ‑Speicherung (CCS – Carbon Capture and Storage) finden keine Beachtung.

Die westlichen Forderungen nach einer hohen Reduktion von Treibhausgasen bis 2050 erscheinen für einen Großteil der Welt unrealistisch. Daher ist das Abschlussdokument realistisch, wenn es den Ausstieg aus fossilen Energien fordert, aber die Festlegung von Maßnahmen und Zeitplänen den einzelnen Ländern überlässt.

Doch auch andere Perspektiven auf sinnvolle Maßnahmen sind konsistent mit dem Pariser Abkommen von 2015. Die Interpretation des Pariser Abkommens zeigt beispielhaft, wie Ergebnisse internationaler Konferenzen oft ideologisch einseitig beleuchtet und nicht umfassend dargestellt werden. Lassen Sie uns dies genauer betrachten.

Das Pariser Abkommen

Bevor wir uns die Aussagen des Pariser Abkommens im Original anschauen, sei mir eine persönliche Bemerkung erlaubt. Erst mein Besuch in Dubai anlässlich der Weltklimakonferenz 2023 ermöglichte mir ein tieferes Verständnis der Begriffe “Netto-Null-Emissionen” und “Klimaneutralität” gemäß ihrer ursprünglichen Definition. Das am 12. Dezember 2015 geschlossene Pariser Abkommen führte diese Ausdrücke ein, die in den Medien oft ohne ausreichende Erklärung erwähnt werden. Es entsteht der Eindruck, dass nur wenige Journalisten und Politiker das Abkommen wirklich gelesen haben. Leider muss ich gestehen, dass auch ich die Ergebnisse des Pariser Abkommens bisher ohne Kenntnis des Abschlusstextes im Original interpretiert habe.

Ein gemeinsames Verständnis des Begriffs Klimaneutralität ist entscheidend, um eine gesellschaftliche Überforderung bei der Umsetzung zu verhindern.

Artikel 4, Absatz 1 des Pariser Abkommens beschreibt das Ziel, ein Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen und deren Absorption durch Senken zu erreichen, und fordert keine 100%-Reduktion aller CO2-Emissionen!

Dieser Abschnitt des Abkommens legt fest, dass in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts ein Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase durch Senken im Sinne der Gerechtigkeit, nachhaltigen Entwicklung und der Bemühungen zur Beseitigung der Armut hergestellt werden soll. Dieses Ziel wird oft als “Netto-Null-Emissionen” oder “Klimaneutralität” bezeichnet. Das Pariser Abkommen fordert also nicht die 100%-Reduktion aller Emissionen.

Die Vereinbarung im Abschlusstext umfasst die vollständige Reduktion des Überschusses zwischen Emissionen und der Absorption von Treibhausgasen durch natürliche sowie menschengemachte, technische Senken.

Internationale Folgerungen

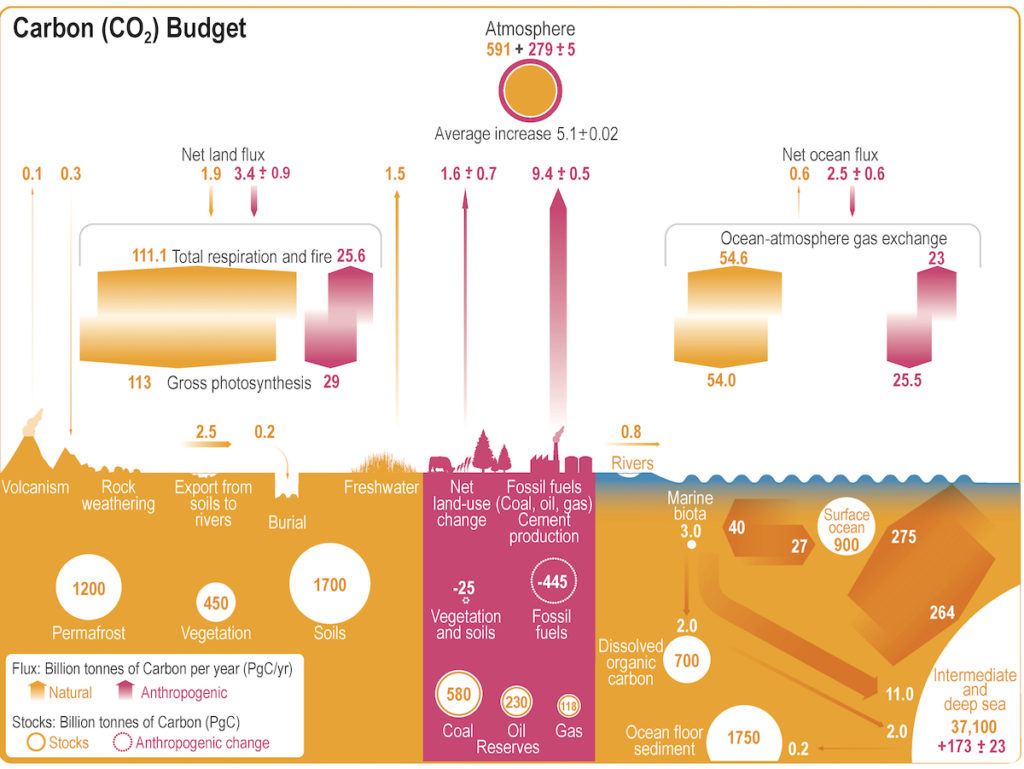

Die Weltmeere und die Pflanzenwelt, als natürliche Senken, nehmen etwa 50% der menschlichen Emissionen auf. Hinzu kommen menschengemachte, technische Senken, insbesondere die CO2-Abscheidung und ‑speicherung sowie neue Verfahren in der chemischen Industrie zur Nutzung von CO2 aus der Atmosphäre.

Angesichts der Definition von Klimaneutralität im Pariser Abkommen und der vom Weltklimarat im wissenschaftlichen Bericht ausgewiesenen natürlichen Senken sowie technologischer Möglichkeiten für menschengemachte Senken legen Staaten ihre Ziele fest, wie in den folgenden Beispielen:

- China plant, vor 2030 den Höhepunkt seiner CO2-Emissionen zu erreichen und bis 2060 Kohlenstoffneutralität anzustreben.

- Indien verpflichtet sich, seine Emissionsintensität pro Einheit des Bruttoinlandsprodukts bis 2030 um 33–35% gegenüber 2005 zu reduzieren.

- Brasilien strebt bis 2050 Klimaneutralität an.

- Russland bekennt sich dazu, seine Emissionen bis 2030 um 25–30% gegenüber 1990 zu reduzieren und strebt Klimaneutralität bis 2060 an.

- Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben das Ziel, bis 2050 Klimaneutralität, also Netto-Null-Emissionen, zu erreichen.

- Saudi-Arabien kündigt Klimaneutralität bis 2060 an.

- Die USA haben unter der Biden-Administration das Ziel festgelegt, bis 2050 eine Reduktion der Emissionen um 50% gegenüber 2005 zu erreichen.

- Die Europäische Union setzt sich das Ziel der Klimaneutralität bis 2050, was das Gleichgewicht zwischen emittierten und aus der Atmosphäre entfernten Treibhausgasen, also Netto-Null-Emissionen, umfasst.

- Deutschland strebt an, bis 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden, was eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um mindestens 95% gegenüber 1990 beinhaltet.

Die Beschlüsse der EU und Deutschlands formulieren Klimaneutralität mit Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050, entsprechend dem Pariser Abkommen. Jedoch spricht Deutschland nicht von Klimaneutralität, sondern von Treibhausgasneutralität und verbindet damit die Forderung nach einer nahezu 100%igen Reduktion.

Worauf basieren nun die unterschiedlichen Zielstellungen zur CO2-Reduktion, die von 50% bis 100% im Jahr 2050 reichen?

Klimaneutralität oder 50 Prozent sind nicht gleich 100 Prozent

Diese unterschiedlichen Zielsetzungen basieren auf dem sogenannten Budget-Modell. Dieses Modell geht davon aus, dass die Atmosphäre einer Badewanne gleicht, die nur bis zu einem bestimmten Grenzwert Treibhausgase aus verschiedenen Quellen aufnehmen kann, bevor sie überläuft. Der Überlauf symbolisiert dabei eine katastrophale, Kipppunkt-artige Veränderung des Klimas. Da die “Badewanne” gemäß einiger Szenarien ungefähr bis zum Jahr 2050 gefüllt sein soll, würde nur eine Reduktion der Treibhausgase um 100% das Überlaufen verhindern.

Das Budget-Modell vernachlässigt jedoch, dass die “Badewanne” offene Abflüsse in Form von Senken zur Aufnahme von Treibhausgasen besitzt (Ganteför, 2023). In der politischen Diskussion und in den Medien finden sowohl die natürlichen als auch die menschengemachten, technischen Senken kaum Beachtung.

Natürliche Senken werden oft nicht erwähnt oder der Zeithorizont ihrer Wirksamkeit wird trotz gegenteiliger wissenschaftlicher Erkenntnisse bestritten. Die Wirkung dieser Senken wird voraussichtlich im 21. Jahrhundert anhalten, was Zeit für die Gestaltung einer nachhaltig wachsenden Welt ohne Überforderung der aktuellen Gesellschaft bietet.

In Deutschland werden zudem technische Senken, insbesondere die CO2-Abscheidung und ‑speicherung, ausgeschlossen.

Daher basieren die Pläne der Bundesregierung nicht auf einer Reduktion der Treibhausgase um 50%, die ein Gleichgewicht zwischen Zuflüssen und Abflüssen herstellen könnte. Stattdessen sind alle Maßnahmen auf eine Reduktion um 100% ausgerichtet, um den menschengemachten Zufluss vollständig zu stoppen.

Teilweise wird dies damit begründet, dass Deutschland als Vorreiter agieren und solidarisch Lücken aus den Zielen anderer Staaten schließen möchte. Doch dies könnte ein großer Trugschluss sein.

Der überhöhte Druck auf die Gesellschaft schadet der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im Vergleich zu anderen Ländern. Wenn deutsche Energiepreise aufgrund einer überfordernden Vorgehensweise weltweit führend sind, könnte dies zur Verlagerung von Unternehmen in andere Länder führen, was letztendlich nur zu einer Verschiebung der CO2-Emissionen führen würde. Ausgewogene und ähnliche Zielstellungen der Hauptverursacher von Treibhausgasen sind daher der Weg, um Verlagerungseffekte zu verhindern.

Schlussfolgerungen

Das Verhältnis zwischen Emissionen und Absorption von Treibhausgasen zeigt eine Abbildung aus dem Weltklimabericht (IPCC AR6 PhysScienceBasis (2021)). Rund 50 Prozent der Emissionen werden durch Weltmeere und Pflanzen aufgenommen. Es verbleiben 50 Prozent in der Atmosphäre. Die Wirkung natürlicher Senken ist in der öffentlichen Diskussion in Deutschland kaum bekannt.

Unter Einbeziehung der Senken wird somit bis 2050 zunächst eine 50-prozentige Reduktion von Treibhausgasen benötigt. Klimaneutralität besteht bereits bei begrenzter weiterer Nutzung fossiler Energiequellen, insbesondere Erdgas, ohne eine 100-prozentige Reduktion der Treibhausgasemissionen. Diese Erkenntnis ist nicht trivial. Inzwischen gibt es Studien, die den Einfluss des menschlichen Atems auf das Klima als relevant betrachten. Dies ist leider keine Satire.

Die Herstellung des Gleichgewichtes zwischen Emissionen und Aufnahme verbunden mit Maßnahmen zur Verstärkung der Wirkung natürlicher Senken bis 2050 führt zur Netto-Null-Emission. Dies verhindert bereits den weiteren Anstieg von Treibhausgasemissionen.

Der vollständige Ausstieg aus fossilen Energieträgern kann somit einen langfristigen Zeithorizont bis 2100 mit mehr Handlungsoptionen umfassen. Dies betrifft auch technische Maßnahmen wie CO2-Speicherung oder die CO2-Nutzung in der chemischen Industrie, aber auch den weiteren Ausbau der Kernenergie.

Technologische Offenheit im Gegensatz zu ideologisch geprägten Technologievorschriften bestimmt den Unterschied zwischen Ländern mit hoher Innovationskraft sowie bürokratischen Plansystemen.

Daher lautet die Empfehlung an Deutschland, den Weg der Technologieoffenheit, von Innovationen und Wettbewerb mit grundlegenden, staatlichen Rahmenbedingungen unter Beachtung des internationalen Wettbewerbs zu begehen; anstatt durch technische Detailregulierung, bürokratisch organisiertem Wandel, durch Verbote und technische Einschränkungen Entwicklungspotenzial zu verlieren und den wirtschaftlichen Rückwärtsgang einzulegen.

Quellen

Ganteför (2023): ENERGIE ist LEBEN — Mehr Optimismus in der Klimadebatte (Vortrag am KIT) – Vorlesungsreihe Energie und Klima, Teil 99. Auf Youtube geladen am 22.12.2024, https://youtu.be/LYUlEMzllTM?si=Au9e-gkoKlcSf6U0

IPCC AR6 PhysScienceBasis (2021): Intergovernmental panel on climate change. Working group I – Contribution to the Sixth Assessment Report of the IPCC. AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Figure 5.12: Chapter 5. pp. 673–816, doi: 10.1017/9781009157896.007. 2021

Marcott et al. (2013): Shaun A. Marcott, Jeremy D. Shakun, Peter U. Clark, Alan C.. Reconstruction of Regional and Global Temperature for the Past 11,300 Years. Science, Vol 339, Issue 6124, pp. 1198–1201. 8 March 2013. DOI: 10.1126/science.1228026

Klimaneutralität oder 50 Prozent sind nicht gleich 100 Prozent: Leimen / Heidelberg — 22. Dezember 2023

Andreas Kießling, energy design