Energiequellen im Zeitenwandel — Teil 1

Nachhaltigkeit und der Blick in die Vergangenheit

„Bei allem, was man tut, das Ende zu bedenken, das ist Nachhaltigkeit.“ Eric Schweitzer

Der Artikel „Energiequellen im Zeitenwandel – Teil 1“ — zeigt, wie Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft, Umweltbedingungen und technischen Möglichkeiten die Art der Energiegewinnung in der Vergangenheit veränderte sowie die Notwendigkeit zur Nachhaltigkeit den aktuellen Wandel zu Erneuerbaren Energien und zur höheren Energieeffizienz befördert.

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort: Was ist Energie?

- Energieatlas

- Ursache von Energie

- Fundamente aller Energiequellen

- Energiequellen im Zeitenwandel

- Nachhaltigkeit und der Blick in die Vergangenheit (Energiequellen im Zeitenwandel — Teil 1)

- Entstehen, Existenz und Vergehen der Sterne als Energiequellen (Energiequellen der Gegenwart)

- Neue Möglichkeiten am Horizont und die Zukunft ist offen

- Erneuerbare Energie im Überblick

- Direkte Nutzung der Sonnenstrahlung

- Bewegungsenergie des Windes

- Bewegungsenergie und chemische Energie von Meerwasser

- Bewegungsenergie von Fließwasser

- Wärmeenergie der Erdkruste

- Chemische Energie der Biomasse

- Fortsetzung folgt …

Die Suche nach Energiequellen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Die Beantwortung der Frage, was Energie ist, führte zur Suche nach der eigentlichen Ursache von Energie sowie zur Frage, auf welchen fundamentalen Ursachen alle Energiequellen basieren.

Damit stehen die grundlegenden Bausteine zur Verfügung, um zum Energieatlas zurückzukehren. Derartig ausgerüstet startet die Suche nach Wegen der Extraktion von Primärenergie sowie die Beschreibung darauf basierender Möglichkeiten zur Umsetzung von Energiezyklen. Dabei werden bekannte Verfahren im historischen Zusammenhang behandelt. Welche Energielösungen nutzten vergangene Zivilisationen? Wie wird Energie in der modernen Industriegesellschaft bereitgestellt und welchen Wandel beschreibt der aktuelle Begriff der Energiewende? Schlussendlich erlauben wir uns auch einen Blick in die Zukunft bezüglich möglicher, zusätzlicher Energiezyklen. Dabei wird deutlich, dass bisherige, aktuelle Verfahren sowie Methoden der näheren Zukunft auf zwei grundsätzlichen Fundamenten aller Energiequellen beruhen. Dies betrifft elektromagnetischen Potentiale sowie Gravitationspotenziale als Ursache aller technisch genutzten Energiequellen.

Ein Blick in die fernere Zukunft entspricht sprichwörtlich dem Blick in die Glaskugel. Die aktuellen Fortschritte in der Physik lassen hinter dem Nebel im Inneren der Glaskugel zukünftige Möglichkeiten erahnen. Der Blick in die Ferne wird deshalb die Suche nach weiteren Energiezyklen offenhalten, aber auch Raum für Spekulationen bieten.

Nachhaltigkeit

Die Energiegewinnung basierte in der Geschichte des menschlichen Fortschrittes auf der Nutzung unterschiedlichster Energiequellen. Dabei entwickelte sich die moderne Industriegesellschaft mit Energieträgern auf Basis fossiler Rohstoffe sowie durch die Nutzung radioaktiver Materialien in Kernspaltungsprozessen. Erneuerbare Energiequellen verdrängen zunehmend deren Einsatz. Um nun die Nutzungsformen von Energiequellen in diese Kategorien einordnen zu können, müssen wir uns mit dem Begriff der Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Dieser Begriff wird teilweise inflationär eingesetzt. Nachhaltigkeit wird als Handlungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme (vor allem von Lebewesen und Ökosystemen) gewährleistet werden soll, beschrieben. [Seite „Nachhaltigkeit“, In: Wikipedia, 14. Juli 2022]. Die Definition deutet darauf hin, dass der Begriff Nachhaltigkeit eher Dynamik als Statik beschreibt. Die Entwicklung der Lebensräume und damit der darin eingebetteten Energielandschaften ist ein dynamischer Prozess der Veränderung, der die Systemwandlung beinhaltet. Der Erhalt des Lebens erfordert aber auch eine gewisse Stabilität des Systems und seiner wesentlichen Eigenschaften. Zur Entwicklung des Lebens werden die Systemressourcen der jeweiligen Lebensräume benötigt. Um die notwendige Stabilität des Systems zu sichern, ist zwingend dessen Regenerationsfähigkeit zu gewährleisten, die sich auf Grundlage interner Prozessgeschwindigkeiten aber auch auf Basis des Austausches mit der externen Systemumgebung durch Zuflüsse und Abflüsse ergibt. Dieses fragile Gleichgewicht eines metastabilen Systems wurde durch die übermäßige Nutzung fossiler Ressourcen sowie der natürlichen Angebote unserer Lebensräume gestört. In diesem komplexen Umfeld bewegt sich der Kern der Nachhaltigkeitsdiskussionen.

Ressourcenschonung und Begrenzung von Risiken

Aufgrund globaler Auswirkungen der seit der industriellen Revolution genutzten Formen der Energiegewinnung mit fossilen und nuklearen Quellen vollzog sich der Paradigmenwechsel zur nachhaltigen Energiepolitik. Es gilt die drohende Klimaveränderung durch Ausstoß klimaschädlicher Gase in die Atmosphäre und damit den Verlust von Stabilität, mit katastrophalen Konsequenzen für die seit dem Ende der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren relativ konstanten Umweltbedingungen, abzuwenden. Die zusätzliche Herausforderung besteht darin, die Ressourcen der Erde auch für unsere Nachkommen zu erhalten. Dabei stellt sich die Frage, wie weit das Potential der Vergangenheit ausgeschöpft werden kann, um die Zukunft unter Erhalt der wesentlichen Systemeigenschaften und der Fähigkeit zur Systemregeneration zu gestalten.

Der Begriff Nachhaltigkeit ist ebenso bei der Beurteilung des Einsatzes nuklearer Energiequellen zu verwenden. Nukleare Verfahren zur Energiegewinnung beruhen bisher auf der Kernspaltung. Dem umgekehrten Verfahren, der Kernfusion, widmen wir uns im Kapitel zur Zukunft der Energiegewinnung. Zwar ist spaltbares Material langfristig vorhanden. Es findet bei stabilem Betrieb eines Kernkraftwerkes auch kein Ausstoß klimaschädlicher Gase statt. Das inakzeptable Restrisiko für eine radioaktive Katastrophe und die Unmöglichkeit einer stabilen Lagerung von radioaktiven Reststoffen über Jahrhunderttausende scheint aber den Nachhaltigkeitsprinzipien zum Erhalt wesentlicher Eigenschaften und der natürlichen Regenerationsfähigkeit der Erde zu widersprechen. Hier stellt sich die Frage, wie weit das zukünftige System belastet wird und damit vorab ausgeschöpft werden kann, um wichtige Systemeigenschaften auch in der Zukunft vorzufinden.

Die Anwendung des Nachhaltigkeitsbegriffes zeigt aber auch, dass die Nutzung fossiler Energieträger nicht per se den nicht nachhaltigen Prozessen zuzuordnen ist. Menschliche Energiegewinnung basierte lange auf der Anwendung eigener Muskelkraft oder der von Tieren, um Bewegungsenergie zu erhalten. Die Muskelkraft beruht wiederum auf der in Pflanzen und Tieren gespeicherten chemischen Energie, die mit der Nahrung aufgenommen wird. Der Energieeinsatz aus der Nahrungskette ist nachhaltig, wenn nicht mehr Leben genommen wird als neu entstehen kann. Diesbezüglich ist die heutige Überfischung der Meere kein nachhaltiger Prozess.

Koexistenz von Fossilen und Erneuerbaren in früheren Zivilisationen

Ebenso war die Gewinnung von Wärme für den menschlichen Bedarf beim Heizen und Kochen unter Nutzung organischer, pflanzlicher Rohstoffe, beispielsweise durch die Nutzung von Holz, solange nachhaltig, wie weniger Holz verbraucht wurde als zur gleichen Zeit nachwachsen konnte. Gleichzeitig bewirkte die ausgeglichene Nutzung zwischen Abbau und neuem Wachstum, dass der Kohlendioxid-Anteil in der Luft konstant blieb. Bei einer geringen Bevölkerungszahl auf der Erde konnte dies gewährleistet werden. Unter den Bedingungen des starken Bevölkerungswachstums zeigt das Schwinden von Waldflächen in Ostasien und in Südamerika nun, dass diese Form der Umwandlung von Energiearten nicht mehr nachhaltig ist. Heute nutzt die Menschheit die Ressourcen der Erde schneller als sie nachwachsen können und gibt mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre ab als neu gebunden wird. Die Eigenschaften des Systems Erde ändern sich damit massiv. Überlebensfähige Gesellschaften der Vergangenheit bewahrten die Ressourcen ihrer Umwelt. Bei Raubbau an den Ressourcen im Sinne nicht nachhaltiger Verwendung verschwand aber Schritt für Schritt die Lebensgrundlage der entsprechenden Gesellschaft und es endete die jeweilige erfolgreiche Entwicklung.

Doch auch schon vor der Periode der Industrialisierung mit intensiver Nutzung fossiler Energieträger nutzte die Menschheit erneuerbare Energien. Schiffe fuhren mit Windkraft. Seit 2000 vor Christus wird Wasserenergie zum Antrieb mechanischer Einrichtungen genutzt. In der Mehlmühle arbeitete der Müller mit Windkraft. Schon 1500 vor Christus haben die Ägypter begonnen, Sonnenenergie zu nutzen. Zur Zeit des Pharaos Echnaton wurden mit Sonnenenergie die Tore eines Tempels morgens geöffnet und abends geschlossen, indem Sonnenkollektoren Wasser erwärmten und die mechanische Energie aus der Ausdehnung von Wasser gewonnen wurde. Vor der ersten industriellen Revolution bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts wurde die zur Produktion benötigte Energie vorrangig durch Wind- und Wasserkraft gewonnen. Schon 1790 erbrachten in Europa eine halbe Million Kleinwasserräder eine Leistung von ungefähr 1,65 Gigawatt [Rifkin, 2014].

Kohle und Öl als Treiber der industriellen Revolution und Hemmnis von Energieinnovationen

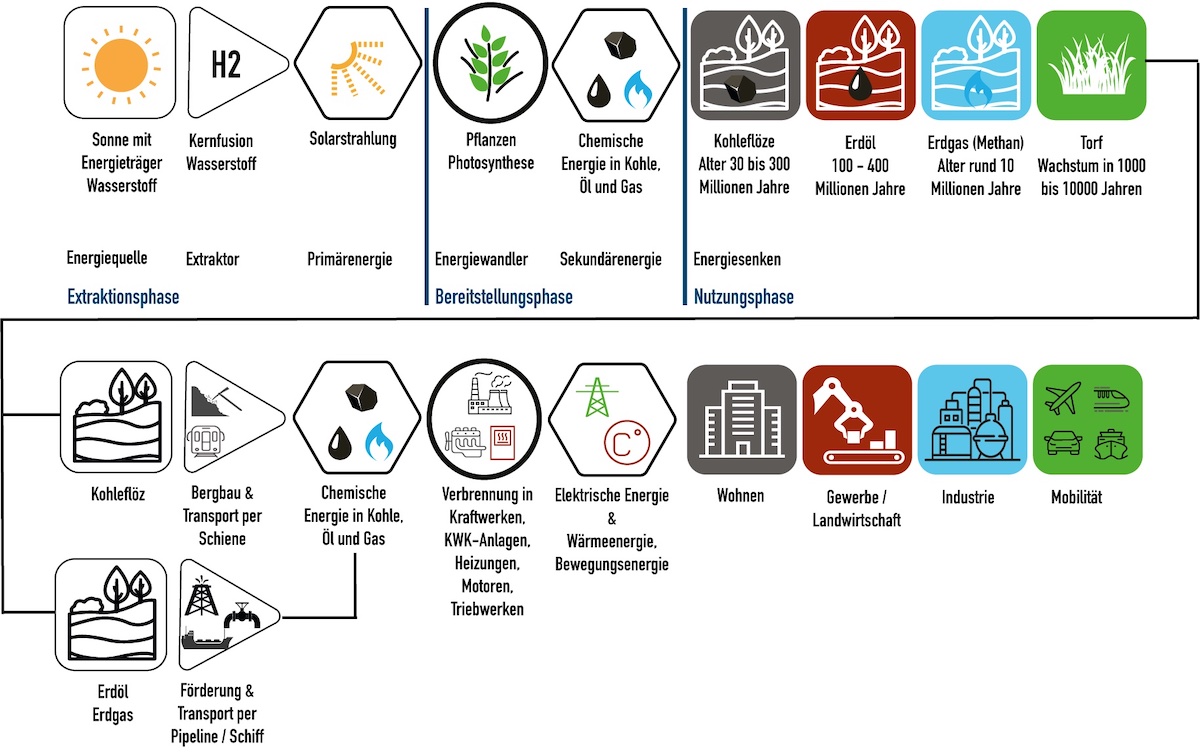

Die aufkommende Kohle- und Erdölwirtschaft während der ersten und zweiten industriellen Revolution beschleunigte die menschliche Entwicklung, reduzierte aber gleichzeitig die Innovationsfähigkeit der Energiewirtschaft. Die Kohle‑, Gas- und Erdölnutzung machte über ein Jahrhundert alle Überlegungen bezüglich neuer Energieträger überflüssig. Mittels der im Kapitel Energieatlas eingeführte Methode schauen wir uns nachfolgend diesen einfachen Energiezyklus an, der die Menschheit über zweihundert Jahre auf Kosten der über hunderte Millionen Jahren entstandenen Rohstoffe begleitete. Mit den Symbolen des Energieatlas lassen sich zwei Energiezyklen entsprechend der nachfolgenden Abbildung aneinander ketten.

Im Kapitel Fundamente aller Energiequellen fragten wir, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Suche führte auch zu den Kernkräften, bezüglich der heute zwei verschiedene Wege der Energiegewinnung bekannt sind. Die Erforschung des ersten Pfades führte die Menschheit zur Atombombe sowie zur friedlichen Nutzung der Kernspaltung für die Energiegewinnung. Der zweite Pfad betrifft die Kernfusion. Daran beißen sich die Wissenschaftler seit 70 Jahren noch die Zähne aus. Wir kommen darauf zurück. Doch an dieser Stelle gebührt die Ehre zuerst der Sonne als Energiequelle, die mit dem Energieträger Wasserstoff seit knapp 5 Milliarden Jahren die Kernfusion erfolgreich nutzt. Der Extraktionsprozess von Energie beruht darauf, dass beim Verschmelzen von Wasserstoffatomen aufgrund des hohen Druckes und der hohen Temperatur im Kern der Sonne Energie in Form von Lichtteilchen frei wird. Diese Photonen genannten Teilchen kämpfen sich nach der Entstehung 10.000 bis 170.000 Jahre lang an die Oberfläche der Sonne, um dann als Solarstrahlung die 150 Millionen Kilometer zur Erde mit Lichtgeschwindigkeit in rund 8 Minuten zu überbrücken.

Die Solarstrahlung bildet eine der wichtigsten Primärenergieformen zur Entwicklung des Lebens auf der Erde. Mit der Photosynthese entwickelten Mikroorganismen schon vor ungefähr 3 Milliarden Jahren eine effektive Form der Nutzung von Solarenergie zur Umwandlung in chemische Energie. Die Organismen nutzen bei der Photosynthese Licht, Wasser und Kohlendioxid. Dabei erzeugen sie Glucose und Sauerstoff, wobei Glucose quasi mit chemischer Energie das Lebenselixier bildet. Für die meisten der damals existierenden Lebensformen war der steigende Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre eine Katastrophe. Das Sterben der meisten Arten zu dieser Zeit ging in die Erdgeschichte unter dem Begriff Sauerstoffkatastrophe ein. Die Veränderung der Atmosphäre bis zur Einstellung eines neuen Gleichgewichtes zwischen Sauerstoff und Kohlendioxid dauerte weitere zwei Milliarden Jahre. Seit einer Milliarde Jahren besteht das neue Verhältnis. In der Folge entstanden völlig neue Lebensformen im Wasser und seit 475 Millionen Jahren auch an Land. Seitdem besteht zwischen dem Wachsen und dem Vergehen von Pflanzen ein Gleichgewicht, das wiederum das Gleichgewicht in der Atmosphäre sichert.

Das durch Photosynthese entstehende organische Material verschwand aber nicht. Sterbende Pflanzen wandelten sich zu Torf, Kohle, Erdöl und Erdgas als Träger chemischer Energie. Durch verschiedene geologische Prozesse, die mit der Verschiebung der Erdplatten seit hunderten Millionen Jahren Pflanzenablagerungen in tiefere Erdschichten bringen, entstanden weltweit Speicher für chemische Energie. Diese Speicher bestehen als Kohleflöze mit Braun- und Steinkohle, aber auch als in tiefe Erdschichten eingelagerte Erdöl- und Erdgasmengen. Damit schließt der primäre Energiezyklus ausgehend von der Sonne als Energiequelle und endend beim Befüllen der fossilen Energiespeicher.

Abgesehen vom Torf der Moore als relativ junge Speicher chemischer Energie schließt der zweite Energiezyklus zur Nutzung von Kohle, Erdöl und Erdgas nach vielen Millionen Jahren der Speicherbildung an. Die Speicher erhielten im anschließenden Zyklus der Neuzeit die Funktion als Energiequelle. Die großtechnische Nutzung zum Abbau von Kohle begann mit dem Erfolg der Dampfmaschine ab Ende des 18. Jahrhunderts. Der massive Ausbau der Erdölförderung schloss im 19. Jahrhundert an und beruht auf einem zweiten technologischen Erfolg, dem Massenphänomen Auto. Damit war die Grundlage gelegt, die in Jahrmillionen Jahren mit Fossilien aufgebauten Speicherressourcen chemischer Energie in wenigen Jahrhunderten und damit nicht nachhaltig abzubauen. Hinzu kommen die darauf beruhenden Veränderungen in der Atmosphäre mit steigendem Kohlendioxidgehalt als Ursache des Klimawandels.

Die Extraktion der fossilen Rohstoffe erfolgt auf verschiedene Weise. Während Braunkohle im Tagebau gewonnen wird, muss Steinkohle unter Tage abgebaut werden. Der Transport zu den Abnehmern erfolgt auf der Schiene sowie per Schifffahrt über die Weltmeere. Dagegen wird Erdöl und Erdgas durch Bohrungen zu Lande und im Meer gefördert sowie per Rohrleitungen, den Pipelines, oder durch mächtige Tankerschiffe transportiert. Somit gelangt Kohle, Öl und Gas als Träger chemischer Energie zum Zielort.

Die Umwandlung von chemischer Energie als Primärenergie in die gewünschte Sekundärenergieform erfolgt in Energiewandlern, die sich in wenige Gruppen einteilen lassen. Einerseits besteht das Ziel darin, elektrische Energie und Wärmenergie zu gewinnen. Dazu verbrennen Kraftwerke Kohle oder Erdgas. Mit der gewonnenen Wärmenergie gewinnen Turbinen und Generatoren in weiteren Prozessen elektrische Energie: Über Rohrleitungen kann die Wärmenergie auch direkt an Wärmenutzer weitergeleitet werden. Diese Verbrennungs- und Energiewandlungsprozesse finden ebenso in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zur gleichzeitigen Erzeugung von Elektrizität und Wärme oder aber auch in Heizungen in Verbrauchernähe statt. Anderseits haben Motoren und Triebwerke die Aufgabe, durch Verbrennung von Erdöl oder Erdgas chemische Energie in Wärmeenergie umzuwandeln und durch eine weitere technische Konstruktion im Fahrzeug diese Wärme direkt in Bewegungsenergie von Straßenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen umzuwandeln.

Die Nutzung der als Primärenergie gewonnenen elektrischen Energie, Wärmeenergie und Bewegungsenergie erfolgt beim Wohnen, in Gewerbe und Landwirtschaft, in der Industrie und zur Gewährleistung von Mobilität.

Damit endet der zweite, an den Solarzyklus anschließende Energiezyklus. An dieser Stelle wurde nur der fossile Zyklus betrachtet und nicht der auf Kernkraft beruhende kerntechnische Zyklus. Die Ausführungen gehen auch nicht auf die Verwendung der fossilen Rohstoffe in der chemischen Industrie ein. Deren Nutzung in Stoffkreisläufen erfordert eine gesonderte Betrachtung.

Grenzen der fossilen Energiegewinnung

Der Energiehunger der Menschheit ab Mitte des 20. Jahrhunderts bedurfte neuer Überlegungen. Aber auch an diesem Punkt der menschlichen Entwicklung wurde kein technologieoffener Weg der Suche nach neuen zentralen und dezentralen Verfahren eingeschlagen. Allein die Nutzung der Kernenergie durch Kernspaltung eroberte ab den 1950-er Jahren die Welt. Die Erkenntnis ihrer ebenso eingeschränkten Nachhaltigkeit aufgrund des Restrisikos der Verseuchung ganzer Regionen sowie der ungelösten Endlagerproblematik reiften ab den 1980-er Jahren. Entscheidend trugen dazu die Reaktorunglücke im Jahr 1986 in Tschernobyl sowie später im Jahr 2011 in Fukushima bei.

Erst die Erkenntnisse bezüglich sehr schnell zu Ende gehender Ressourcen, die in vielen Jahrmillionen entstanden waren, der zunehmenden Belastung der Atmosphäre mit klimaschädlichen Gasen sowie der auf Grundlage von fossilen Energieträgern nicht umsetzbaren Elektrifizierung in riesigen Entwicklungsregionen der Welt in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts führten dazu, dass sich technologische Innovationen wieder mit anderen Konzepten beschäftigten. Themen rund um erneuerbare Energien und Energieeffizienz traten wieder in den Vordergrund. Letztendlich ist damit die Rückbesinnung auf ein schon in früheren Zeiten der menschlichen Entwicklung erkanntes sinnvolles Verhalten verbunden. Tatsächlich bedeutet der Begriff Energiewende die Rückkehr zu intelligenten und der Menschheit bereits bekannten Ansätzen bei neuen technologischen Möglichkeiten sowie zu einem höheren Bewusstsein für den Lebensraum, um den in Deutschland geborenen Begriff für die Transformation des Energiesystems zu nutzen.

Im nächsten Schritt folgt die Betrachtung der grundsätzlichen Energiezyklen, die den Übergang zu neuen Formen der Energiegewinnung beschreiben.

Quellen:

“Energiequellen im Zeitenwende — Teil 1” — Leimen / Heidelberg — 15. Juli 2022

Andreas Kießling, energy design