Nachhaltigkeit im Sektorenverbund und Digitalisierung im Mannheimer Smart City — Quartier FRANKLIN

Smart City — Quartier FRANKLIN connected powerfull

So groß wie die gesamte Mannheimer Innenstadt soll es werden – das Smart City — Quartier FRANKLIN. Es entsteht derzeit auf einem Areal der Universitätsstadt im Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar entsteht. Die Vision ist eine integrierte, energieeffiziente Quartiersentwicklung mit erneuerbaren Energien. Die Stadt Mannheim treibt das nachhaltige Quartierskonzept auf 144 Hektar Fläche voran. Dabei soll Energie mit Innovation und der Kraft der Gemeinschaft verbunden werden – und eine umweltfreundliche Nachbarschaft entstehen.

Die Konversionsfläche bietet aufgrund der neu entstehenden Infrastruktur die Möglichkeit, eine Energiezelle mit autonomen Eigenschaften zu bilden. In diesem Stadtquartier simuliert und testet die MVV das Energiesystem der Zukunft. Dabei werden die Sektoren Strom, Wärme und Mobilität miteinander verknüpft. Die Digitalisierung liefert hierfür die notwendigen Werkzeuge: Eine IoT-Plattform (Internet of Things – die Verknüpfung der realen Welt über das Internet) wird implementiert. Ziel ist es, die verschiedenartigen Infrastrukturkomponenten im Quartier – Gebäudesysteme, Energieanlagen, Mess- und Steuerungssysteme sowie Anwendungen zum Energiemanagement – miteinander zu verbinden.

Grundlage der Plattform ist der flächendeckende Einsatz intelligenter Messsysteme. Das nahezu in Echtzeit erfolgte Monitoring schafft nicht nur für den Quartiersbetreiber Transparenz, sondern auch für die Bewohner. Weiterhin wird die Erkennung von Flexibilitätspotenzialen beim Energieeinsatz möglich. Die MVV schafft die Basis für ein modernes, zukunftsweisendes Quartier, indem sie Mehrwertdienste und innovative Dienstleistungen anbietet.

Mit dem Ziel, Flexibilität nutzbar zu machen, baut MVV die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität aus und schafft eine smarte Wärmezelle. Dabei soll gezeigt werden, wie Wärme aus regenerativen Quellen lokal sinnvoll in das Nahwärmenetz eingebunden und bedarfsorientiert verteilt werden kann. Dazu erfolgt der Einsatz von mit Photovoltaik gekoppelten Power-to-Heat-Anlagen sowie die Steuerung der Wärmeaufnahme in Wärmespeicher der Gebäude.

Die MVV schafft die Basis für ein modernes Stadtquartier, indem sie Flexibilität bereitstellt sowie Mehrwertdienste und innovative Dienstleistungen anbietet.

Flexibilität im Wärmenetz mit Wärmespeicherschwarm

Die Wärmeerzeugung im Mannheimer Smart City — Quartier FRANKLIN basiert auf einem Niedertemperatur-Nahwärmenetz, das über eine Beimischstation mit dem Hochtemperatur-Fernwärmenetz der Stadt gekoppelt ist. Insbesondere in Zeiten geringer Wärmeabnahme – beispielsweise im Sommer – kann die Temperatur an den Endpunkten des Netzes aufgrund geringer Wärmedurchflüsse absinken. Zugleich erhöht sich die zeitliche Trägheit des Wärmenetzes. Ein zu geringer Wärmefluss im Netz führt dazu, dass neu erzeugte Wärme zeitlich stark verzögert an Gebäuden ankommt.

Problematisch wird dies, wenn die Temperatur am Hausanschlusspunkt, hinter dem ein Wärmespeicher angeschlossen ist, unter die Mindesttemperatur für die Trinkwasseraufbereitung fällt. Durch eine gezielte Wärmeaufnahme in den Wärmespeichern kann der Durchfluss erhöht werden. Die Wärmespeicher fungieren hierbei wie eine Batterie. Die Wärme wird zunächst aus dem Netz in den Speicher übertragen und danach an die Verbraucher wie Heizung und Trinkwassererwärmung abgegeben.

Die Wärmespeicher sollen im Schwarm eingesetzt werden, um im Netz eine Wirkung analog zum Großspeicher erzielen zu können. Hierfür werden die Speicher mit Mess- und Steuereinrichtungen ausgerüstet und über das Kommunikationssystem des Wärmenetzes mit dem Wärmemanagementsystem verbunden.

Auf Grundlage eines Leitsystems zum umfassenden Energiemanagement im Stadtquartier, das das Wärmemanagement beinhaltet, wird die Steuerung der Wärmespeicher gekoppelt mit der Steuerung des Betriebs von Photovoltaik-Anlagen (PV) und Anlagen zur Strom-Wärme-Umwandlung. Zu niedrige Temperaturen im Wärmenetz können durch zusätzliche Wärmeeinspeisung in Verbindung mit der Steuerung der Wärmespeicher ausgeglichen werden. Die PV-Anlagen liefern den dazu notwendigen Strom.

Weiterhin wird es mit der Einführung intelligenter Wärmemesseinrichtungen möglich sein, das Verbrauchsverhalten im Wärmenetz zu analysieren und so zukünftig die Ansteuerung der einzelnen Gruppen von Wärmespeichern durch die Anwendung künstlicher Intelligenz zu optimieren.

Flexibilität durch Strom-Wärme-Kopplung

Zur Unterstützung der Flexibilität des Wärmenetzes und zur Erhöhung des Anteiles der Erneuerbaren Wärmeerzeugung werden zwei Systeme jeweils aus einer PV-Anlage und einer Power-to-Heat-Anlage errichtet. Der Begriff Power-to-Heat (P2H) steht für die direkte Umwandlung von Erneuerbaren Strom zu Wärme. Somit wird im Quartier die Anlagenbasis zur Schaffung einer autonom geregelten und mit dem weiteren Stadtnetz verbundenen Wärmezelle geschaffen.

Die innerhalb dieser Wärmezelle erzeugte Wärme soll zunehmend bilanziell aus Erneuerbaren Energien stammen. Deshalb wird der von PV-Anlagen erzeugte Strom nicht primär vermarktet, sondern weitgehend lokal für den Betrieb der P2H-Anlagen eingesetzt. Dabei liefern die PV-Anlagen den Strom zuerst an die P2H-Anlagen zur Einspeisung in das Wärmenetz aufgrund zu niedriger Temperaturen.

In Zeiträumen ohne Bedarf wären die P2H-Anlagen ausgeschaltet und der PV-Strom, würde in das externe Stromnetz eingespeist. Mittels Energiemanagement im Quartier in Verbindung mit der Steuerung der Wärmespeicher können die P2H-Anlagen auch ohne Wärmebedarf eingeschaltet werden. In diesem Falle wird die hohe Speicherfähigkeit des Wärmenetzes genutzt, um den Strom trotzdem lokal zu verbrauchen. Die zusätzliche Wärme lässt sich flexibel für spätere Bedarfe der Wärmenutzer speichern. Anderseits kann im Falle überschüssiger Wärmeeinspeisung auch der Wärmezufluss vom externen Fernwärmenetz zum Nahwärmenetz reduziert werden. Eine zukünftige Steuerung der Beimischstation als Übergabestelle erhöht dann den Anteil der Erneuerbarer Wärmeerzeugung im Stadtquartier zusätzlich.

Die Flexibilität in der Wärmeerzeugung ermöglicht auch die zum Betrieb erforderliche Stromerzeugung der PV-Anlagen flexibel zu planen sowie überschüssige Energie und Flexibilität zu vermarkten. Dabei wird in der Umsetzungsphase die Steuerbarkeit der Stromaufnahme der P2H-Anlagen genutzt, um am Regelenergiemarkt teilzunehmen.

Flexibilität für die Ladeinfrastruktur im Quartier

Auf dem Smart City — Quartier FRANKLIN wird eine öffentliche Ladeinfrastruktur errichtet. Im ersten Schritt werden dazu zwölf Ladesäulen aufgebaut. Es handelt sich überwiegend um Stationen mit einer Ladeleistung von 22 Kilowatt. Für deren Einsatz wird die Garantie ausgesprochen, dass die Maximalleistung jederzeit an allen Stationen zur Verfügung steht. Somit steht die Option eines marktgetriebenen Lastmanagement der Ladeinfrastruktur zur Quartiersoptimierung sowie zur Bereitstellung von Flexibilität für den Netzbetreiber in der Gelbphase der Netzampel nicht zur Verfügung.

Die Herausforderung besteht also darin, bei kritischen Netzsituationen aufgrund maximaler Ladeleistung aller Ladesäulen flexible Verbraucher anzusteuern, die die Möglichkeit zur Leistungsbegrenzung als Systemdienstleistung bereitstellen.

Die für die Ladeinfrastruktur benötigte Flexibilität kann durch mit PV-Anlagen und dem Wärmenetz gekoppelte Power-to-Heat-Anlagen als auch durch die Energiemanagementsysteme flexibler Gebäude im Quartier bei entsprechenden Netzsituationen bereitgestellt werden. Damit kann die maximal benötigte Ladeleistung jederzeit garantiert werden. Dies ermöglicht das Energiemanagementsystem des Stadtquartieres, das die Leistung flexibler Anlagen prognostiziert sowie mit den Energiemanagementsystemen der Gebäude im Austausch steht.

Eine Herausforderung bleibt, dass die Ladeleistung an öffentlichen Ladepunkten kaum prognostizierbar ist, weshalb das System in Echtzeit auf Leistungsänderungen reagieren muss. Dies begrenzt auch die Vermarktbarkeit der Flexibilität entsprechender Anlagen und Gebäudenetzanschlüsse.

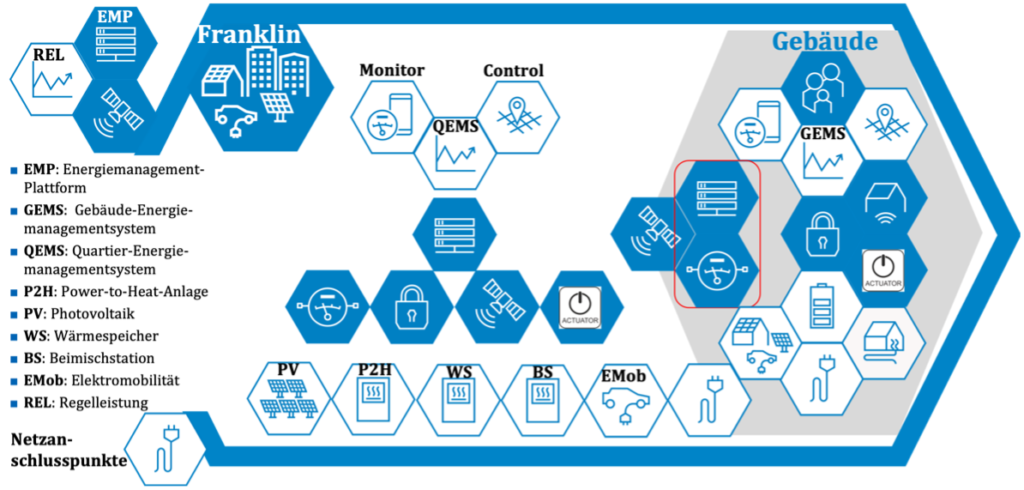

Die Verbindung zwischen Anlagen und Energiemanagement im Stadtquartier, dem Energiemanagement in den Gebäuden sowie der externen Vermarktung von Flexibilität als Regelenergie unter Berücksichtigung der Leistungsanforderungen der Ladesäulen zeigt nachfolgende Abbildung.

Monitoring der Energieflüsse – Basis von Energieeffizienz

Digitalisierung im Stadtquartier FRANKLIN bedeutet, mittels einer Plattform für das Internet der Dinge (Verknüpfung der realen Welt über das Internet) die Infrastrukturen für Energie, Mobilität, Information und Kommunikation mit Gebäuden, Energieanlagen, Einrichtungen zum Messen und Steuern sowie Systemen zum Gebäudemanagement zu verbinden.

Wichtige Grundlage dafür ist die flächendeckende Einführung moderner Messeinrichtungen. Der Datenschutz gewährleisten dabei die Smart Meter Gateways (SMGW) als geschützte Kommunikationseinrichtung. Der Messstellenbetreiber der MVV Energie AG ermittelt den Verbrauch von Strom, Wärme und Wasser, aber auch im Quartier erzeugten Strom und Wärme. Über den geschützten Kommunikationskanal landen die Zählerdaten im Minutentakt beim zertifizierten Betreiber einer geschützten Plattform zur Datenerhebung und Weiterleitung. Hierbei wird sichergestellt, dass der Betrieb nach den Richtlinien des Gesetzgebers und des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationsverarbeitung erfolgt.

Die vom Energienutzer freigegebenen sowie die im öffentlichen Raum erhobenen Daten werden von dieser Plattform an eine sichere Cloud-Infrastruktur der MVV zum Monitoring der Energieflüsse im Stadtquartier weitergeleitet. Damit entstehen Mehrwertdienste zur Erhöhung der Energieeffizienz sowohl für die Bewohner und Nutzer in den Gebäuden als auch für den Betreiber der Smart City-Infrastruktur im Stadtquartier.

Die sichere Datenplattform des Infrastrukturbetreibers ist ebenso Basis der Verwendung von Messdaten zur Energieabrechnung und Vermarktung sowie den Prozessen zur Flexibilitätsbestimmung und für Prognosen als auch zur Steuerung von Anlagen über den sicheren Steuerungskanal (CLS). Auf dieser Grundlage wirkt das Energiemanagementsystems von ABB zur effizienten Führung der Energieflüsse im Stadtquartier. Mit dieser Plattform demonstriert die MVV eine konkrete Form der Umsetzung des Infrastruktur-Informationssystems von C/sells im Rahmen der Entwicklung eines Stadtquartieres als Energiezelle.

Yasmin Lachmann, Dr. Robert Thomann, MVV Energie AG, Mannheim

Andreas Kießling, energy design & management consulting, Leimen / Heidelberg

Mannheim — November, 2020

Andreas Kießling, energy design