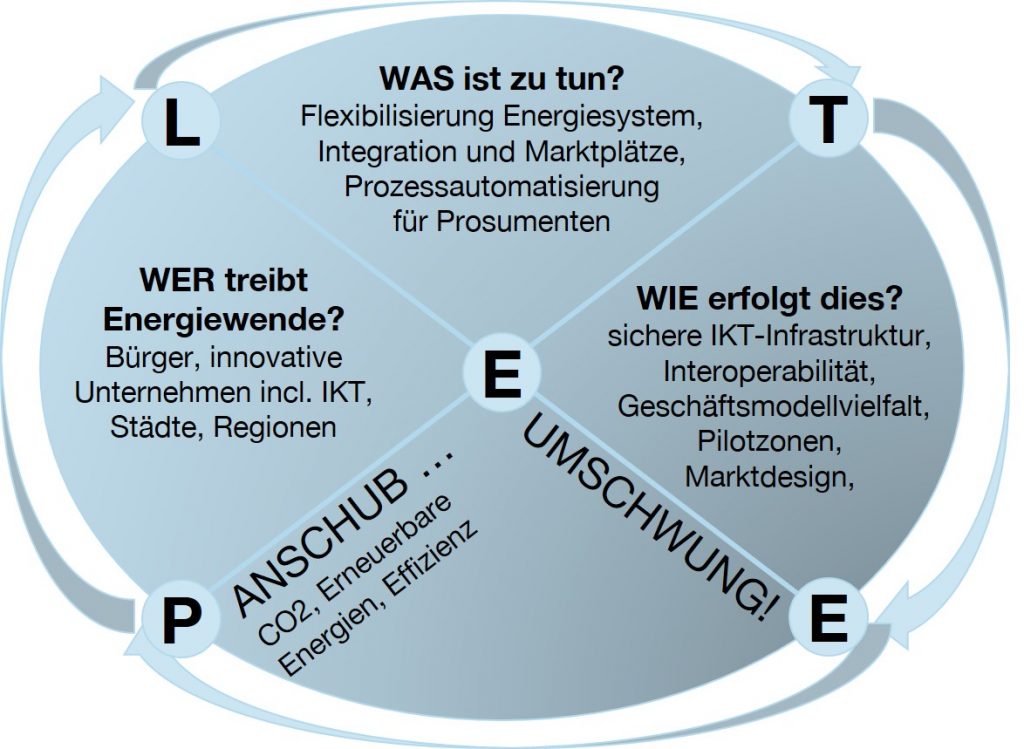

Vielfältig kursiert das Wort ENERGIEWENDE. Doch wodurch ist die Energiewende gezeichnet? Was sind die eigentlichen Treiber, um der Transformation des Energiesystems den notwendigen Schwung zur beständigen Fortbewegung zu verleihen? Nachfolgende Darstellung des Schwungrades der Energiewende dient der Beschreibung eines Prozesses zur erfolgreichen Systemtransformation (Gestaltung frei nach Jim Collins in “Der Weg zu den Besten”, Campus-Verlag, 2011).

Bei der Betrachtung der Anschubfaktoren zur Energiewende stößt man auf die Ziele der Energiepolitik der EU zur Senkung von CO2, zur Energieeffizienz sowie zum schrittweisen Umstieg auf erneuerbare Energien. Nun stellt sich die Frage, WER auf Basis dieser drei Ziele den Transformationsprozess antreibt. Schnell wird klar, dass dies nur durch eine partizipative, gesamtgesellschaftliche Anstrengung gelingen kann. Der Dreiklang dieser Ziele bot aber gleichzeitig die notwendigen Beteiligungschancen. Vielfältige Initiativen von Bürgern, innovativen Unternehmen – insbesondere auch im Bereich der Informations- und Kommunikations-technologie – sowie in den Städten und Regionen entwickelten sich. Die betrifft den Ausbau der dezentralen Erzeugung, regionale Energiekonzepte als Teil neuer Landschaftsentwicklungsideen und neue Formen der Gebäudegestaltung zur Erhöhung von Energieeffizienz mit dezentralem Energiemanagement. Dies ermöglichte neue Unternehmenskonzepte, neue Arbeitsplätze, regionale Wertschöpfung sowie technologische Entwicklungen mit weltweiter Vorreiterfunktion. Energiewende bedeutet im Kern Vielfalt.

Beim Verständnis dieses Prozesses wird schnell klar, dass die durch den europäischen Energiekommissar Oettinger in das Auge gefasste Änderung der Zielrichtung durch Fokussierung auf das Ziel zur CO2-Senkung bei aller Bedeutung des CO2-Zieles das in Gang gesetzte Schwungrad stoppt. Gibt man die Ziele für erneuerbare Energien und für Energieeffizienz auf, endet die Anschubfunktion zur Entfaltung vielfältiger gesellschaftlicher Kräfte. Kohleverbrennung in Zusammenhang mit unterirdischer Lagerung des Kohlendioxids sowie Kernkraftwerke gewinnen dann wieder zunehmend Bedeutung. Das CO2-Ziel ist aus Sicht einer zentralistisch organisierten Energiewirtschaft mit wenigen Akteuren ausreichend, aber nicht aus Sicht eines dezentralen Energiesystems mit vielfältigen Chancen und Akteuren sowie für Anstrengungen zur Erhöhung der Energieeffizienz. Unter wettbewerblicher Betrachtung zur Entfaltung neuer Märkte, Unternehmen und Technologien, zur Selbstverwirklichung von Bürgern und Städten ist der Vorschlag von Oettinger kontraproduktiv. Ziele für mehr Wettbewerb und Energiegerechtigkeit werden damit verfehlt.

Mit der Erkenntnis, dass die Energiewende zuerst einen gesamtgesellschaftlichen, kulturellen Gestaltungs-prozess auslöst, ergeben sich schnell Antworten auf die Fragestellung, WAS zu tun ist. Die neue Vielfalt, die hierbei notwendige Vernetzung unter Einbeziehung von Prosumenten und neue Organisationsformen führen zur zunehmenden Komplexität des Energiesystems. Deren Beherrschung gelingt erstens durch Flexibilisierung, insbesondere auch durch die Integration von Infrastrukturen für Elektrizität, Gas, Wärme und Mobilität. Dies erfordert aber zweitens die Integration von Erzeugern, Speichern und Verbrauchern, Energiemanagement in Liegenschaften in Interaktion mit Netzen und Märkten, Abstimmung zwischen Netzen sowie zwischen Netzen und Märkten. Die damit entstehenden Massenprozesse und der Austausch kleiner Energiemengen erfordern standardisierte Prozesse sowie die zunehmende Prozessautomatisierung, um kostengünstig in dezentralen Strukturen, insbesondere auch in der Interaktion von Prosumenten, zu wirken.

Es verbleibt die Fragestellung, WIE die Anforderungen zur Unterstützung der gesellschaftlichen Vielfalt zu erfüllen sind. Flexibilität, Systemintegration sowie Prozessautomatisierung benötigen eine geschützte IKT-Infrastruktur als Interaktionsbasis aller Akteure bis zu den Liegenschaften. Grundlage für eine wettbewerbliche, barrierefreie gesellschaftliche Entwicklung ist Interoperabilität, die Standards bei Prozessen, Kommunikation und Sicherheit erfordert. Auf dieser Grundlage entwicklen sich vielfältige, neue Geschäftsmodelle im Energiesystem in Analogie zur Geschäftsmodellentfaltung im Internet. Da mit der Transformation des Energiesystems Neuland betreten wird, sind großflächige Pilotzonen zur Demonstration flexibilisierter und integrierter Systeme notwendig. Diese Zonen zeigen insbesondere, wie der Übergang von einem zentralistisch geführten System zu einem System geteilter Verantwortung mit lokaler und regionaler Interaktion sowie hierarchischer Abstimmung zu gestalten ist, wofür der Begriff eines zellularen Energiesystems steht.

Letztendlich benötigt das zukünftige Energiesystem ein neues Marktdesign, da das aktuelle Design für fossile und nukleare Energieträger errrichtet wurde und erneuerbare Energien nicht zu dieser Gestaltung passen. Die sich entwickelnde Infrastrukturgrundlage, neue Geschäftsmodelle und das neue Marktdesign führen zum ersten Umschwung des Schwungrades der Energiewende. Die sich verändernde gesellschaftiche Basis ist wiederum neuer Anschub für das WER der gesellschaftlichen Kräfte, um das Rad weiter zu beschleunigen.

Damit bildet der gesellschaftliche Rahmen (im Schwungrad der Buchstabe P für Politik) die Grundlage für die kulturelle Veränderung hin zu neuen Energielandschaften (L für Landschaft). Daraus resultierende Anforderungen für neue technologische Grundlagen (T für Technologie) ergeben ein neues ökonomisches Handlungsfeld (E für OEkonomie) zur Gestaltung des sich im Zentrum des Schwungrades befindlichen Energiesystems (E für Energie).