Inhaltsverzeichnis

- Vorwort — Dampfmaschine im Cyber War

- Zusammenfassung — Innovationsimpulse statt Detailregulierung

- Empfehlungen zur EEG- und EnWG-Novelle — Autonomie hinter dem Netzanschluss

- Treiber der Energiewende

- Standards sind Bindeglied zwischen Innovation und Sicherheit — Gestaltungsebenen wirtschaftlicher Entwicklung

- Eigenversorgung und Energiegemeinschaften

- Empfehlungen für die Schnittstelle zum Prosumenten

- C/sells-Position zum Stufenmodell des BMWI zur Weiterentwicklung von Standards für die Digitalisierung der Energiewende

- Technische Detailregulierung im EEG unter Blickwinkel der Abgrenzung von Rechtssystem, normativer Basis und Innovation

- Lab Hybrid — Digitaler Netzanschluss und autonomes Energiemanagement — Blaupause für Novellierung EnWG und EEG

Schnittstelle zum Prosumenten als Gegenvorschlag zu Optionen der Bundesnetzagentur

Die Richtlinie der europäischen Union zu Erneuerbaren Energien vom Dezember 2018 zielt auf die Stärkung der Eigennutzung oder gemeinschaftlichen Nutzung selbst gewonnener Energie ab. Dabei wird ein hohes Maß an Partizipation — also Beteiligung — an der Energiewende auch auf lokaler Ebene angestrebt.

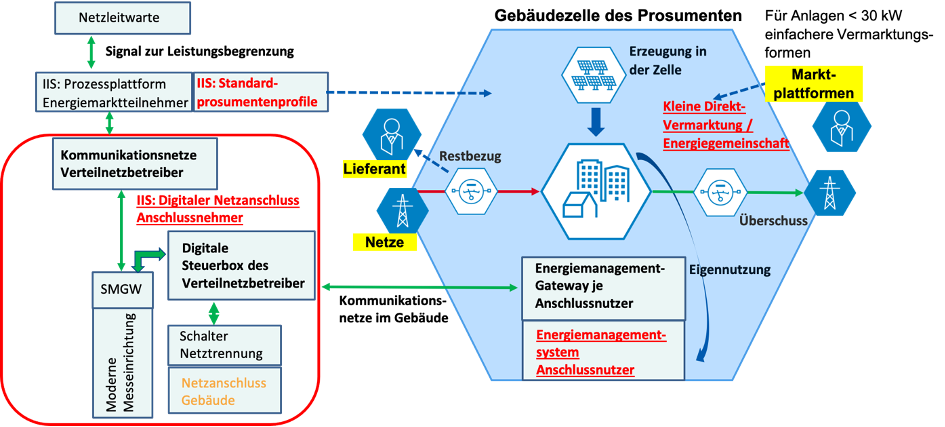

Diesem Thema widmete das Projekt C/sells einen Schwerpunkt seiner Aktivitäten. Dabei soll die autonome Gestaltung zur Stromerzeugung, Speicherung, Sektorkopplung, Energienutzung und lokalem Energiemanagement in Gebäuden und Quartieren gestärkt werden. Gleichzeitig gilt es, die Systemdienlichkeit im Netzverbund an den gemeinsamen Anschlussstellen zu gewährleisten. Die Begriffe Zellen und Prosument wurden dabei zu Synonymen für dieses Handeln.

Hierbei sollten

- die Innovations- und Gestaltungskraft der Gesellschaft entfaltet,

- die notwendige normative Basis durch gemeinsame technische Standards und Regeln vorangetrieben

- sowie Empfehlungen für eine wettbewerbsfördernde Energiepolitik abgegeben werden.

Auf Basis der europäischen Richtlinien und der Projekterfahrungen befürwortet das Projekt C/sells grundsätzlich das Anliegen der Bundesnetzagentur, Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb insbesondere von kleineren Solaranlagen unter 30 Kilowatt auf den Dächern privater Gebäude auch ohne EEG-Förderung abzugeben. Ziel sollte es sein, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Eigenverbrauchslösungen und Energiegemeinschaften befördert werden. Beteiligung gilt als grundlegender Erfolgsfaktor, den stockenden Photovoltaik-Ausbau wieder anzuregen. Gleichzeitig gilt es, den Weiterbetrieb von Altanlagen sicherzustellen, deren Förderzeitraum abgelaufen ist.

Eine Herausforderung dabei ist es, den Weiterbetrieb von Altanlagen mit einer entsprechenden attraktiven Einspeisung in das externe Netz ohne Eigenverbrauch zu gewährleisten. Andererseits sollten Eigenverbrauchslösungen und Energiegemeinschaften entsprechend der Anforderungen der EU-Richtlinie von übermäßigen Kosten und Umlagen sowie von Bürokratie befreit werden. Gerade im Bereich der Anlagen unter 30 Kilowatt werden Prosumenten-Lösungen schnell unattraktiv, wenn sie mit der Direktvermarktung von Großanlagen sowie mit Unternehmen als Energielieferanten gleichgesetzt werden.

Somit schlägt C/sells Eckpunkte für die Schnittstelle zum Prosumenten als Alternative zu den vorliegenden Optionen der Bundesnetzagentur vor.

Erfahrungen im AutonomieLab Leimen

Für Anbieter von Solaranlagen ist eine funktionierende Inselnetzfähigkeit vor dem Hintergrund der Optimierung des Eigenverbrauches von erzeugtem Solarstrom interessant.

Beteiligung umfasst die Gestaltung von Energiegewinnung, Speicherung und Eigenverbrauch bei Prosumenten. Damit entstehen autonome und gleichzeitig über eine definierte Schnittstelle zum Prosumenten verbundene Energiezellen. Dies bietet gleichzeitig im Notfall die Möglichkeit für den zeitweisen autarken Betrieb.

Damit können sowohl Handlungsmöglichkeiten im eigenen Hoheitsbereich, zum Austausch in Energiegemeinschaften als auch zur Erhöhung der Versorgungssicherheit erschlossen werden. Autonomie schließt den eigenen Nutzen sowie die Solidarität in der Gemeinschaft ein. Darüber hinaus gewährleistet Autarkie die Mindestfunktionen des Gebäudes im Falle des Blackouts.

Im Rahmen der Demonstration Lab Noir wurde die zeitweise Autarkie bei externem Spannungsausfall durch eine PV-Anlage, einen Speicher, einen steuerbaren Netzanschluss sowie ein Energiemanagementsystem im Gebäude ermöglicht. Ziel war es, beim Netzausfall möglichst lange die Versorgung im Gebäude zu gewährleisten.

Beim weiteren Ausbau des AutonomieLabs Leimen galt es, auf Basis eines digitalen Netzanschlusses sowohl das Leistungsmanagement am Netzanschluss mit einem Signal zur Leistungsbegrenzung und das autonome Energiemanagement in den einzelnen Gebäuden zu ermöglichen. Die Wechselwirkung von Autonomie und Systemdienlichkeit war zu betrachten.

In diesem Rahmen wurden die Auswirkungen der von der Bundesnetzagentur vorgeschlagenen drei Optionen zur Ausgestaltung von Prosumenten-Lösungen untersucht. Dabei stellte sich die Netzbetreiber-Option als unattraktiv für Eigenverbrauchsoptimierungen heraus. Die Nutzung dieser Option scheint ausschließlich bei ausgeförderten Anlagen interessant, wo keine weiteren Investitionen und kein Eigenverbrauch vorgesehen sind, sondern ausschließlich Einspeisung in das Netz stattfindet.

Bezüglich der Lieferanten- und Marktoption kommt nur die Marktoption den Anforderungen von Eigenverbrauch und Energiegemeinschaften nahe. Die Erfahrungen aus C/sells sowie die Rückmeldungen von Experten verschiedenster Verbände zeigen, dass die aktuellen Umlagen und Kosten sowie die Bürokratie und Berichtsaufwendungen zur Marktteilnahme den autonomen Betrieb für Prosumenten unattraktiv machen. Ein Weiterbetrieb wäre auch aus Sicht des AutonomieLabs Leimen unwirtschaftlich.

Eckpunkte der Gestaltung von Lösungen für Prosumenten

C/sells schlägt auf auf Grundlage der Projektergebnisse die Weiterentwicklung der Marktoption in folgender Weise vor. Dabei wird von der Notwendigkeit ausgegangen, die rechtlichen Anforderungen für Prosumenten-Lösungen zur Beförderung von Eigenverbrauch und Energiegemeinschaften zu vereinfachen. Ergänzend sind neue technische Regeln für einen digitalen Netzanschluss im Rahmen der Schnittstelle zum Prosumenten zu definieren, die auf der Gestaltung durch Normen und technischen Anwendungsregeln beruhen.

Das Verhältnis von Regulierung sowie der durch die Wirtschaft gestalteten normativen Basis kann in folgender Weise neu gestaltet werden.

Neue Standard-Prosumentenprofile

Die Bilanzierung von Erzeugung und Verbrauch sollte nicht anlagenbezogen, sondern aggregiert am Netzanschluss für eingespeiste Überschussmengen und bezogenen Reststrom erfolgen und mit der Messung dieser, in zwei Richtungen fließenden, Energiemengen über intelligente Messsysteme verbunden sein.

Grundlage können neue Standard-Prosumentenprofile für Energieeinspeisung und ‑bezug am Netzanschluss sein, die über Prognosekomponenten eines Infrastruktur-Informationssystems bereitgestellt und anhand verschiedener Anlagenausstattungen im Gebäude typisiert werden.

Kleine Direktvermarktung für Anlagen unter 30 Kilowatt sowie Energiegemeinschaften

Empfohlen wird die Einführung neuer Prozesse mit unbürokratischer Vermarktung bei Anlagen kleiner 30 kW zur Verringerung der Hürden für Eigenverbrauch und Energiegemeinschaften, wobei hierzu Technologien auf Basis von Innovationen und Normung entstehen sollten.

Digitaler Netzanschluss

Empfohlen wird weiterhin die Einführung eines digitalen Netzanschlusses mit Kommunikationsanschluss, intelligentem Messsystem und digitaler Steuerbox des Netzbetreibers sowie Schalteinrichtung am Netzanschluss. Die Signale zur Ab- und Wiederzuschaltung eines Netzanschlusses sowie zur Leistungsbegrenzung im Störungsfall sollten auf Basis von einem lokalen Energiemanagementsystem zur autonomen Leistungssteuerung im Gebäude („Smart-Grid-Readiness-Schnittstelle“) entstehen. Zur Spezifikation der Kommunikationsschnittstellen stehen Standards der Industrie zur Verfügung.

Lokales Energiemanagementsystem

Die Verbindung der beiden Ziele zur autonomen Gestaltung und der systemdienlichen Einbindung in den Netzverbund sollte durch die Aggregation von Energiemengen und von Flexibilität am Netzverbindungspunkt auf Basis eines lokalen Energiemanagementsystem der Energiezelle statt der Steuerung von Einzelanlagen erfolgen.

Digitaler Netzanschluss als Schnittstelle zum Prosumenten, copyright Andreas Kießling, 11/2020, erstellt im Projekt C/sells im Rahmen des vom BMWi geförderten Programmes “Schaufenster intelligente Energie” (SINTEG)

Aus Sicht der Projektteilnehmer wird die Komplexität der notwendigen Gestaltungsprozesse besser dadurch beherrscht werden, dass legislative Prozesse und Regulierungen nur den notwendigen Rahmen definieren und Bürokratie abbauen. Die technische Detailausgestaltung der Innovationskraft sollte dabei der Gesellschaft und Wirtschaft auch in Verbindung mit dem internationalen Standardisierungsumfeld überlassen werden.

Leimen, den 13. November 2020

Andreas Kießling, energy design