Inhaltsverzeichnis

- Vorwort — Dampfmaschine im Cyber War

- Zusammenfassung — Innovationsimpulse statt Detailregulierung

- Empfehlungen zur EEG- und EnWG-Novelle — Autonomie hinter dem Netzanschluss

- Treiber der Energiewende

- Standards sind Bindeglied zwischen Innovation und Sicherheit — Gestaltungsebenen wirtschaftlicher Entwicklung

- Eigenversorgung und Energiegemeinschaften

- Empfehlungen für die Schnittstelle zum Prosumenten

- C/sells-Position zum Stufenmodell des BMWI zur Weiterentwicklung von Standards für die Digitalisierung der Energiewende

- Technische Detailregulierung im EEG unter Blickwinkel der Abgrenzung von Rechtssystem, normativer Basis und Innovation

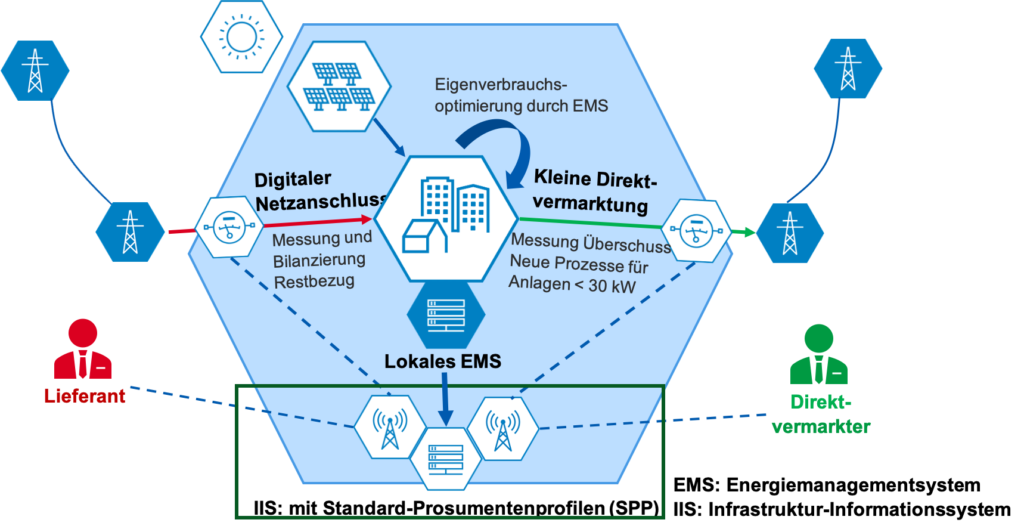

- Lab Hybrid — Digitaler Netzanschluss und autonomes Energiemanagement — Blaupause für Novellierung EnWG und EEG

Empfehlungen zur EEG- und EnWG-Novelle

Autonomie hinter dem Netzanschluss und Innovationen zulassende Regeln für Zusammenwirken in Energiegemeinschaften, Märkten und Netzen

Beteiligung als Schlüssel zum Erfolg der Energiewende

Partizipation — also Beteiligung — ist der Schlüssel zum Erfolg der Energiewende. Dabei umfasst dieser Begriff nicht nur Mitsprache. Er beschreibt auch Eigengestaltung, gemeinschaftliches Wirken sowie die Neubestimmung des Verhältnisses lokaler, regionaler und globaler Formen von Energiezugriffen.

Eine wichtige Erkenntnis des im Rahmen vom BMWi geförderten Programmes „Schaufenster intelligente Energie – SINTEG“ ist der Nutzen, den eine umfassende Ausprägung von Beteiligungsformen an der Energiewende mit sich bringt.

Die Europäische Union verabschiedete zur entsprechenden Erweiterung der Handlungsspielräume von Privatpersonen die Richtlinien 2018/2001 zu erneuerbaren Energien [EU Richtlinie 2018/2001 (12/2018)] sowie 2019/944 zum Elektrizitätsbinnenmarkt [EU Richtlinie 2019/944/EG (06/2019)].

Diese Richtlinien führen zusätzlich zum Begriff Stromvermarktung die Begriffe Eigenversorgung, gemeinschaftliche Eigenversorgung, Erneuerbare Energien-Gemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften ein.

Bürger und kleine Unternehmen sollen in die Lage versetzt werden, sich selbst zu versorgen, aber auch Energie gemeinschaftlich zu nutzen. Dabei kann der Strom aus Anlagen eines Eigentümers durch angrenzende Eigentümer im gleichen Gebäude oder Quartier genutzt werden. Diese gemeinschaftliche Eigenversorgung ist ohne bürokratische Lieferantenprozesse umzusetzen. Außerdem soll die Schaffung eines Rahmens für Energiegemeinschaften die Nutzung gemeinschaftlich gewonnener Energie in räumlicher Nähe, also über die Grenzen privater Gebäude hinaus, über das öffentliche Netz, ermöglichen.

Unter diesem Blickwinkel umfassen weder die Vorschläge der Bundesnetzagentur zur Integration der Prosumenten noch die EEG-Novelle die notwendigen Folgerungen in ausreichendem Umfang. Dazu werden nachfolgend die Formulierungen der EU-Richtlinie sowie der EEG-Novelle 2021 [Bundestag 19/23482 EEG (10/2019)] verglichen.

Begriffe in EU-Richtlinien und in EEG-Novelle 2021

Die genannten EU-Richtlinien definieren in 2018/2001 zu den nachfolgenden Punkten 1 bis 4 sowie in 2019/944 zu Punkt 5:

- den Eigenversorger zu erneuerbarer Elektrizität als Endkunden, der an einem Ort innerhalb definierter Grenzen oder an einem anderen Ort für seine Eigenversorgung erneuerbare Elektrizität erzeugt und eigenerzeugte erneuerbare Elektrizität speichern oder verkaufen darf,

- gemeinsam handelnde Eigenversorger zu erneuerbarer Elektrizität als Gruppe von zumindest zwei gemeinsamen Eigenversorgern, die sich in demselben Gebäude oder Mehrfamilienhaus befinden,

- die Erneuerbare-Energien-Gemeinschaft als Rechtsperson mit natürlichen Personen, lokalen Behörden einschließlich Gemeinden, oder klein- und mittelständische Unternehmen als Mitglieder, die in der Nähe ihrer Projekte als Eigentümer und Betreiber angesiedelt sind, wobei Gewinnerzielungsabsicht nicht das Hauptmerkmal ist,

- das „Peer-to-Peer-Geschäft“ zum Verkauf erneuerbarer Energie zwischen Marktteilnehmern auf vertraglicher Basis für die automatische Abwicklung und Abrechnung der Transaktionen, die entweder direkt zwischen den Beteiligten oder auf indirektem Wege über einen zertifizierten Marktteilnehmer, beispielsweise einen Aggregator, erfolgt,

- die Bürgerenergiegemeinschaft als Rechtsperson mit freiwilliger und offener Mitgliedschaft von natürlichen Personen, Gebietskörperschaften, einschließlich Gemeinden, oder Kleinunternehmen und Vereinigungen (z.B. Vereine, Genossenschaften), wo der Hauptzweck nicht in der Erwirtschaftung finanzieller Gewinne besteht, aber eine Vielzahl von Energiedienstleistungen über die Investition und den Betrieb von Erzeugungsanlagen hinaus ermöglicht werden soll (siehe Artikel 2 der EU-Richtlinie 2019/944).

Die Reform zum EEG [Bundestag 19/23482 EEG (10/2019)] übernimmt vorrangig die zentralen Begriffsbestimmungen aus der Gesetzesversion des Jahres 2017 – insbesondere mit Bezug zur Eigenversorgung und zur Direktvermarktung ohne auf die beiden EU-Richtlinien aus den Jahren 2018 und 2019 einzugehen.

Zusätzlich wird der Begriff Bürgerenergiegesellschaft definiert. Dabei wird der Begriff anstatt der Leistungsbreite zum Begriff Bürgerenergiegemeinschaft in der EU-Richtlinie 2019/944 [EU Richtlinie 2019/944/EG (06/2019)] nur im Zusammenhang mit Ausschreibungsverfahren zu Erneuerbaren-Energien-Anlagen genutzt.

Dazu sind dem §3 des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes folgende Festlegungen zu entnehmen.

- Im §3, Nr. 1 wird jedes einzelne Solarmodul als Anlage bezeichnet und damit auch jede PV-Balkonanlage mit 1 kW Leistung, womit in der Folge jede Anlage auch eigenständig im Marktstammdatenregister angemeldet muss.

- Eine Bürgerenergiegesellschaft wird im §3, Nr. 15 als Gesellschaft bezeichnet, die aus mindestens zehn Personen als stimmberechtigte Mitglieder oder Anteilseigner besteht.

- Unter die Direktvermarktung fällt im §3, Nr. 16 jede Veräußerung von Strom aus erneuerbaren Energien, wenn der Strom nicht in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage verbraucht und durch ein Netz durchgeleitet wird.

- Mit dem §3, Nr. 18 wird der Begriff Energiemanagementsystem eingeführt, ohne ihn mit der EEG-Novelle 2021 für systemische Lösungen im Gebäude und Anlagen zusammenfassende Lösungen am Netzanschluss (Summe der Einspeisung, Summe des Restbezuges) zu nutzen.

- Eigenversorgung wird nach §3, Nr. 19 allein auf den Verbrauch von Strom eines Anlagenbetreibers in unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit der Stromerzeugungsanlage ausgerichtet, wenn der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird (auch für Versorgung an Mieter).

- Vermarktungsmöglichkeiten umfassen nach §19, Nr. 1 nur Marktprämie bei Direktvermarktung (inkl. der sonstigen Direktvermarktung nach §21a).

- Anlagenscharfe Berichtspflichten des Anlagenbetreibers für Netzbetreiber nach §71 und §74a.

EEG-Entwurf- und C/sells-Empfehlungen

Mit der Definition Anlage wäre mit der EEG-Novelle jede Anlage eigenständig im Marktstammdatenregister anzumelden und mit einem intelligenten Messsystem auszurüsten. Um eine Vielfalt intelligenter Messsysteme im Gebäude zu verhindern sowie die Aggregation von Energieflüssen am Netzanschluss durch eine Energiemanagementsystem im Gebäude zur summierten Einspeisung sowie summierten Restbezügen zu ermöglichen, kann auf §10 b, Satz (1) mit folgender Formulierung Bezug genommen werden.

Im Falle der Direktvermarktung gilt die Pflicht zur Ausstattung mit intelligenten Messsystem auch dann als erfüllt, wenn mehrere Anlagen, die über denselben Verknüpfungspunkt mit dem Netz verbunden sind, mit einer gemeinsamen technischen Einrichtung ausgestattet sind.

Dagegen wird die Anwendung von §10b zur Ausstattung von einzelnen Anlagen angefordert, wenn die Steuerbarkeit von Anlagen durch den Netzbetreiber ermöglicht werden muss. Deshalb ist hier klarzustellen, ob in analoger Weise durch ein Energiemanagementsystem als Aggregationspunkt für eine Menge von Anlagen die Steuerbarkeit am Netzanschluss zulässig ist.

In analoger Weise erscheint es sinnvoll, das Verfahren zur Anmeldung im Marktstammdatenregister für eine Menge von Anlagen als summierte maximale Einspeise- und Bezugsleistung am Netzanschluss eines Gebäudes zum Abbau von Bürokratie zu ändern.

Zur Harmonisierung mit der EU-Richtlinie 2019/944 zum Elektrizitätsbinnenmarkt ist der Begriff der Bürgerenergiegemeinschaft auszudehnen. Eine Mindestanforderung von 10 Personen scheint hier nicht zielführend. Insbesondere sind verschiedene Organisationsformen (z.B. Genossenschaften und Vereine) bis hin zu Peer-to-Peer-Gemeinschaften zu ermöglichen.

Mit obiger Definition zur Direktvermarktung wird nach §3, Nr. 17 jeder Anlagenbetreiber automatisch zum Direktvermarktungsunternehmer, sobald keine Eigenversorgung erfolgt und auch keine EEG-Zulage gewählt wird oder diese ausgelaufen ist. Wird der Strom direkt an andere Letztverbraucher vermarktet, erhält der Anlagenbetreiber nach §3, Nr. 20 zusätzlich die Rolle eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens mit allen damit zusammenhängenden Berichts- und Abrechnungspflichten eines Energielieferanten. Aus beiden Unternehmerschaften resultieren umfangreiche Bürokratieanforderungen, die für Betreiber von Anlagen unter 30 kW kaum zu erfüllen und unwirtschaftlich sind. Ohne diese Unternehmerschaft bleibt nur die Möglichkeit den Strom komplett an den Netzbetreiber abzugeben und dafür nach Auslaufen der EEG-Förderung eine geringe Entschädigung für den erzeugten Strom erhalten, die den Weiterbetrieb unwirtschaftlich macht.

Mit dieser Wahl zwischen Eigenversorgung oder Direktvermarktung bei Durchleitung durch ein Netz fehlt die dazwischen liegende Forderung der EU-Richtlinie 2018/2001 zu Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaften, die Netze zur Durchleitung nutzen. Ebenso die zusätzliche Forderung der Richtlinie zur gemeinschaftlichen Eigenversorgung wird mit Mieterstrom nur teilweise umgesetzt.

Stattdessen fordert §9, Nr. 1, dass mit Übergangsfristen alle Anlagen über 1 kW Leistung mit einem Messsystem ausgestattet werden müssen, sobald Direktvermarktung oder Eigenversorgung erfolgen soll. Ansonsten greift die Abgabepflicht an den Netzbetreiber mit einer reinen Entschädigungszahlung bei ausgeförderten Anlagen oder bei zur Eigenversorgung vorgesehenen Anlagen, die keine EEG-Förderung in Anspruch nehmen wollen.

Die Begriffsdefinitionen der EEG-Novelle schränken den Eigenverbrauch auf die unmittelbare räumliche Nähe ohne Durchleitung durch ein Netz ein, womit weiterhin der direkte Anlagenbezug im eigenen Gebäude adressiert wird. Eine „Direktvermarktung“ liegt nach diesem Absatz also dann schon vor, wenn der selbsterzeugte Strom an den Nachbarn über die öffentliche Straße fließt. Damit wird beispielsweise die Verbindung von zwei Bauerhöfen beiderseits der Straße zu einer Anlagengemeinschaft verhindert. Eine Verbindung eines Pflegeheimes mit einer Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage und überschüssiger Wärme mit dem gegenüberliegenden Gewerbeobjekt mit einer Solaranlage, Batterie und überschüssigem Strom wäre somit nicht zulässig. Ebenso kann der Strom aus der eigenen PV-Anlage nicht zum Laden des Elektrofahrzeuges an der eigenen Ladeeinrichtung genutzt werden, wenn die Garage sich ein Stück entfernt am Straßenzug des eigenen Gebäudes befindet.

Die Umsetzung der Forderung der EU-Richtlinie zu Erneuerbaren-Energien-Gemeinschaften ist ein zentraler Punkt einer partizipativen und bürgernahen Energiewende und in der EEG-Novelle nachzubessern. Somit ist §3, Nr. 16 in der Hinsicht anzupassen, dass der unmittelbare räumliche Zusammenhang nicht verlangt wird und die Durchleitung durch das Netz ermöglicht wird. Dies ist dann sowohl für die Eigenversorgung als auch für den Eigenverbrauch einer Personengemeinschaft (analog EU-Richtlinie zum gemeinschaftlichen Eigenverbrauch).

Folgende Formulierung wird vorgeschlagen:

§ 3 Nr. 19 EEG‑E: „Eigenversorgung“ der Verbrauch von Strom, den eine Personengemeinschaft oder eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen im räumlichen Zusammenhang mit der Stromerzeugungsanlage auch bei Durchleitung durch ein Netz selbst verbraucht, wenn diese Personengemeinschaft oder eine Person aus dieser Personengemeinschaft alleine oder gemeinsam die Stromerzeugungsanlage selbst betreiben.

Umsetzungsvorschläge für Lösungen zur Eigenversorgung

Die Umsetzung der EU-Richtlinien ist sowohl im EEG als auch in einer EnWG-Novelle zu adressieren.

Um sowohl Eigenversorgung und gemeinschaftliche Eigenversorgung im privaten Bereich als auch Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften über das öffentliche Netz zu ermöglichen, ist im ersten Schritt der grundsätzliche Umfang einer Eigenversorgungslösung als Zelle festzulegen und deren Umsetzung zu befördern.

Auf Basis der Zielstellungen der EU-Richtlinien schlägt C/sells folgende Maßnahmen vor:

- Förderung autonomer, lokaler Energiemanagementsysteme als Grundlage von Eigenversorgung und Energiegemeinschaften

- Spezifikation eines digitalen Netzanschlusses an Gebäuden mit Kommunikationszugang, intelligentem Messsystem und Leistungssteuerung am Netzanschluss

- Ersatz bisheriger Standardlastprofile durch Standard-Prosumentenprofile an Netzanschlüssen, die öffentlich in Infrastruktur-Informationssystemen bereitgestellt werden

- Förderung von Plattformen für Energiegemeinschaften zur Realisierung von Eigenversorgungslösungen sowie Gestaltung von Rahmenbedingungen für eine vereinfachte Direktvermarktung, Abbau von Bürokratie, Reduzierung der Berichtspflichten und bei Eigennutzung Abschaffung der Umlagen für Anlagen kleiner 30 kW

Förderung von Innovationen statt Begrenzung durch Detailregulierung

Eigenversorgung und Energiegemeinschaften im Bereich der Gebäude unterstützen die Erreichung des CO2-Zieles stärker als der Fokus auf Wärmedämmung. Von 2010 bis 2018 flossen insgesamt 496 Milliarden Euro in die energetische Gebäudesanierung, wobei der Effekt auf die Klimaziele nicht direkt bestimmbar ist. Unsere Empfehlungen zur EEG- und EnWG-Novelle stärken den Rahmen für Eigenversorgung und Erneuerbare-Energien-Gemeinschaft in Verbindung mit lokalen Energiemanagementsystemen in Gebäuden.

Die digitale Vernetzung von Energielösungen und Managementsystemen in Gebäuden sowie am Gebäudenetzanschluss erfordert eine sichere Kommunikationsinfrastruktur für Mess- und Steuerungsprozesse. Die Umsetzung intelligenter Messsysteme und der zugehörigen Gateway-Administration zeigte in der Praxis vielfältige technische Herausforderungen. Das träge Rechtssystem in Kombination mit einer technischen Detailregulierung würde die Gestaltungsarbeit der Prosumenten im Keim ersticken.

Technische Lösungen sollten deshalb der Gestaltungskraft der Gesellschaft auf Grundlage einer europäischen und internationalen normativem Basis überlassen werden.

Weiterhin zeigte sich der Bedarf zur Förderung einer Kommunikationsinfrastruktur an den Netzanschlüssen der Gebäude. Aktuell fehlen insbesondere im Altbau oft die notwendigen Kommunikationszugänge sowie im Gebäude die zugehörige kommunikative Vernetzung mit den Energieanlagen und Geräten.

Flankierende Förderprogramme für Gebäudebesitzer müssen sich deshalb darauf fokussieren, im Altbau die Ertüchtigung des elektrotechnischen Bestandes, aber auch der Kommunikationsinfrastruktur im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau zu erreichen. Dies betrifft ebenso beim Neubau die Förderung entsprechender Lösungen im Planungsprozess. Dabei sollte im Rahmen des digitalen Netzanschlusses die Installation intelligenter Messsysteme primär bezogen auf das Gebäude am Netzanschluss und nicht vorrangig bezogen auf Einzelanlagen erfolgen.

Ohne Ertüchtigung der externen und internen Kommunikationswege der Gebäude können lokales Energiemanagement und die Einbindung in Energiegemeinschaften und externe Märkte nicht erfolgreich sein. Dabei ist der Gebäudeeigentümer zu fördern, ohne dessen Investitionen und Partizipation an der Energiewende der notwendige Zubau Erneuerbarer Energie in Gebäuden nicht zu erreichen ist. Eine Umschichtung aus Mitteln der Gebäudedämmung scheint dazu sinnvoll.

Andreas Kießling, Dr. Albrecht Reuter, Moritz Griesbeck, 10.12.2020

Andreas Kießling, energy design

Super geschriebener und informativer Artikel :-). In diesen Blog werde ich mich noch richtig einlesen